盛夏七月,赤坎热浪翻涌,发展动能澎湃。赤坎区都市产业园内塔吊林立,首批3个制造业项目拔地而起;南桥街道的草苏村,百年铁轨旁飘出咖啡香,文艺情调十足的小店游客络绎不绝——这座湛江中心城区,正以党建为破题之笔,在“筑巢引凤”蓝图下加速破解城乡二元结构,奋力书写“百千万工程”的高质量发展答卷。

2025年,赤坎区紧扣湛江市委“四个抓”主攻方向,以“苦干实干推动跨越式发展”为引领,将党建引领贯穿城乡融合全过程。从“筑巢固本”夯实根基,到“精筑凤巢”优化环境,再到“凤舞城乡”实现全域共兴,这座老城区正突破空间制约,为“六个湛江”建设提供鲜活的“赤坎样板”。

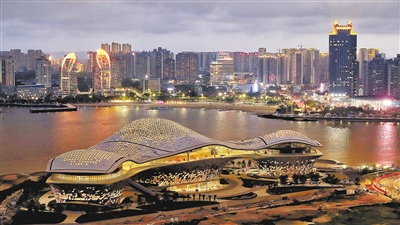

湛江文化中心夏夜璀璨,与金沙湾楼宇交相辉映。 记者欧阳泽 张锋锋 摄

筑巢固本:锻造城乡融合“主心骨”

走进文章村党群服务中心,电子屏内滚动的集体经济数据见证着蝶变:这个曾经的“软弱涣散村”,集体年收入一度不足10万元,在赤坎区“一把手工程”靶向施策下,成立强村富民公司,引入物业租赁、文旅开发等产业,发展特色种植并搭建电商平台。短短两年,村集体经济收入跃升至百万元,成功蝶变为党建引领乡村振兴的鲜活样本。

近年来,赤坎区创新实施了“村集体经济发展绩效与村干部报酬挂钩激励”机制,充分调动村“两委”干部的积极性,不断发展壮大新型农村集体经济,统筹促进农业现代化和农民增收致富。全区16个行政村纷纷建立强村富民公司,2024年,全部实现村集体收入超15万元,其中10个村更是突破百万元,基层党组织的凝聚力和战斗力显著增强。

人才强基工程激活了乡村振兴动能。调顺村“85后”党支部书记黄晓冬带领清一色返乡大学生“两委”班子,引入现代化管理理念盘活闲置土地,建成的休闲农业研学基地预计年接待游客超万人次。作为人才库中的优秀返乡青年人才,东山村党支部书记谢晓恒充分利用其担任省人大代表的资源优势,推动湛江市副食品筹措交易服务中心基地化供应战略合作项目落地东山村,项目将为集体经济增收10多万元,并带动周边村民致富增收。在北桥街道,农业专家黄仕强创办“大家乐休闲生态果园”,以工代训培养“土专家”20余名,果园年销售额10万余元。

在赤坎区广袤的乡村大地上,有着不少像黄晓冬、谢晓恒这样的“新农人”,他们是现代农业的新质生产力、是乡村文化的传承者、是乡村发展的引领者。他们的故事是对土地最深的眷恋,更是对乡村最美好的憧憬。赤坎区加快推进人才强区建设,深入实施人才“三大工程”,做大乡村振兴人才基本盘,推动人才智力向农业产业集聚,吸引找回更多“新农人”为乡村振兴注入“源头活水”。

党员先锋模范作用在城乡融合中充分彰显。在赤坎老街,党员商户平日里化身文明向导,用熟悉的本地故事为游客带来沉浸式体验;每逢节假日客流高峰,他们迅速切换应急服务模式,协助疏导人流、维持街区秩序。滨湖碧道建设现场,党员突击队构建起“平时抓建设、急时保攻坚”的工作机制,连续轮班奋战,提前完成景观带改造任务。

通过建立“平急转换”响应体系,全区100余支党群志愿服务队形成“平时服务、急时应急”的动态管理模式。2000余名党员干部依托常态化走访机制,深入开展基层党组织建设强基工程“四个一”活动,在日常工作中精准摸排群众需求,累计解决“停车难”“灌溉难”等民生问题1600余件;当台风预警、极端天气等突发状况来临时,又能迅速集结,第一时间投入抢险救灾与民生保障工作,用实际行动诠释着共产党员的责任与担当,成为群众心中的主心骨,实现基层治理效能的全面提升。

从文章村集体经济成为“百万元高地”的精彩蝶变,到新农人深耕田野的身影,再到各级党员干部“平急转换”的担当作为,赤坎区以组织力筑牢根基,以人才流激活源头,成功锻造出驱动城乡融合行稳致远的“主心骨”。

精筑凤巢:优化环境释放融合引力

清晨,草苏村的老榕树下,陈伯拄着拐杖驻足河畔。清澈水流倒映着修缮一新的民居,30公里硬底化道路两旁,紫荆花随风轻摇。这位饱经风霜的老人喃喃道:“泥水路变水泥路,臭水沟成清水渠,真像换了人间!”

南桥街道草苏片区的蝶变,可算得上赤坎区城乡建设的典范。曾经,这里的村庄房屋破旧,道路狭窄泥泞,基础设施落后。2.13亿元的资金注入,让草苏片区脱胎换骨:5.6万平方米建筑披上岭南新装,“三线下地”工程扫净空中“蛛网”。洪屋下二村的旧铁道旁,锈迹斑斑的信号灯与咖啡香气奇妙交融——铁路文化体验区日均接待游客超千人,带火20余家文创店铺。东菊村一茶饮店老板擦拭着杯子笑道:“周末要备三倍的原料才够卖。”

环境升级改造的红利在产业链条上层层传导:洪屋下一村物流城车流不息,年收入从60万元跃升至240万元,片区房租普遍上涨20%;赤坎区都市产业园实现工业园区“从无到有”的突破,岭南生物医药等3个制造业项目顺利开工;智慧港孵化基地里,17家科技企业键盘声此起彼伏;与广州越秀共建的“双向飞地”园区吸引了14家科技企业。

暖心服务浸润城乡肌理。区政务服务中心“一件事一次办”窗口前,养殖户陈叔捧着新鲜出炉的水产许可证感慨:“‘跑断腿’变半小时办结,现在办事太方便了。”这样的便捷正延伸至每个角落——为了优化营商环境,赤坎区持续深化“放管服”改革,全区行政许可时限压缩95.37%。此外,还搭建创新创业多元平台,推出政策扶持大礼包,为返乡人才提供创业支持。

作为湛江市范围内唯一获得全省“两社三中心”试点的县(市、区),赤坎区构建的“15分钟便民生活圈”已覆盖48个村(社区)党群服务中心。百园社区通过“居委会投资+公益反哺”模式改造老旧小区,不仅翻新路面、加装健身器材,更引入专业物业解决停车难题;金沙湾社区24小时工会驿站里,外卖骑手们扫码取用应急药箱,感受着“累了能歇脚、渴了有热水”的温暖。这些服务载体累计办理民生事项超2300场次,让群众在家门口就能享受便捷服务。

零工市场的建设,是赤坎区优化就业环境的重要举措。按照省级标准化零工市场设置,零工人员在这里可以享受招聘求职、创业指导、技能培训、政策咨询、职业规划等“一站式”服务。零工市场通过21场招聘会提供岗位1645个,“粤就业”平台撮合就业856人。

文脉传承激活发展密码。赤坎老街木雕工作室里,非遗代表性传承人陈师傅的刻刀在百年古木上起舞,游客镜头记录的画面引爆全网。不远处的调顺村,龙舟鼓点与游客喝彩交响,年接待量突破50万人次。2024年,全区文旅签约金额超21亿元——文化“软实力”正转化为发展“硬支撑”。

赤坎老街非遗表演。 通讯员吴开宋 摄

从草苏片区的“破茧成蝶”,到全域产业的“拔节生长”,赤坎区以加快产业平台建设、提升城乡风貌、优化公共服务,升级营商环境为笔,精筑凤巢,引凤来栖,释放出澎湃的融合引力。

凤舞城乡:融合发展绘就赤坎振兴新画卷

清晨薄雾中,福建村村民老王轻抚着新栽的茶树苗,2公里“茶香景观带”在氤氲水汽里舒展身姿。村口停车场和空地上,新植的山竹黎与凤凰木交错生长,绘就“春华秋实”的生态画卷——这抹青翠正转化为发展动能:20亩生态林已纳入湛江市旅游线路,未来栈道蜿蜒、鸟鸣相伴的“森林氧吧研学”令人期待;改造后的为民公园,每晚都聚集着200余名休闲健身的村民和游客,生态“含绿量”提升着产业“含金量”。

生态打底,产业增效,产业融合的种子正在福建村的沃土中破土而出。30亩闲置土地即将蜕变为“蓝湾江畔花园”美食街,预计集体收入年增50万元。更让村民展颜的是创新分红机制——村集体将产业项目收益的30%注入共享基金,户均年增收2000元,“资源变资产、村民变股东”的愿景照进现实。

从茶香绿道到网红公园,从美食蓝图到股东分红,福建村以生态链筑基、产业链增效、利益链共享,生动演绎着三产融合赋能乡村振兴的精彩故事。而这样的融合实践,正是赤坎推动产业共兴,激活城乡发展新动能的最好例证。

农文旅融合激活沉睡资源。作为赤坎区农文旅融合发展的成功典范,大埠村将废弃30年的旧屋场变身为滨湖水岸艺术民宿,民宿设计独特,融合了当地文化元素和现代艺术风格,周边湖水清澈,绿树成荫,环境十分优美。自开业以来,吸引了大量游客前来入住,村集体增收25万元。同时,民宿的发展还带动了周边餐饮、零售等产业的发展,为村民提供了更多就业机会。

产才融合注入创新动能。“虾先生”创始人杨富民放弃广州高薪回乡创业,通过产学研合作提升即食海鲜品质,年销售额突破5000万元,带动200余名村民就业。金田村菜农苏伯在科技特派员指导下,学会运用滴灌技术,种出来的泉水蔬菜通过电商销往全国,年收入近10万元。全区累计选派71名专业人才下乡,开展技能培训17场,培育乡村工匠、乡土专家134人。

民生融合提升幸福质感。傍晚时分,南桥街道长者饭堂飘出阵阵饭香。83岁的李婆婆刷脸领取了政府补贴的晚餐:“两荤一素才6块钱,比家里吃得还丰盛!”这样的温情场景遍布赤坎:全区建成工会驿站13个,累计服务户外劳动者超10万人次;通过“社区党组织+物业+志愿者”模式,38个老旧小区焕发新生,加装电梯、智能停车等设施让“老居民”乐享“新生活”。

治理融合筑牢善治根基。三民社区将游客中心融入党群服务中心,成为赤坎老街的温情地标。这里为游客提供旅游咨询、景点讲解、休息放松等服务,工作人员热情周到,让游客感受到家的温暖。教育集团化办学在赤坎区全面推进,市八小、市二十九小教育集团通过教师交流、资源共享等方式,推动城乡教育均衡发展。紧密型医共体建设让优质医疗资源下沉,区中医医院迁建项目预计今年11月份竣工,建成后将为居民提供更加优质的医疗服务。

在社区治理方面,赤坎区积极探索创新模式。结合“干部作风提升年”行动,依托赤坎“治慧格”小程序,常态化开展“平安夜访”“干部进访办、群众呼必应”“实现微心愿”等行动,以“开门教育”的方式深入了解群众需求,及时解决群众反映的问题。运用“四议两公开”工作法,实现民事民议、民事民办、民事民管,基层治理更加民主、科学。全区群众安全感测评连续7年排名全市第一,居民获得感、幸福感和安全感不断提升。

从福建村的“三链融合”到赤坎全域的振兴实践,生态链筑基、产业链增效、利益链共享的发展逻辑清晰可见。当茶香伴着民宿的灯火,当科技浸润田野,当长者饭堂的温暖与社区治理的创新交织,赤坎奋笔书写着城乡融合发展的时代答卷。

展望:党建引领续写发展华章

漫步赤坎,处处都是城乡融合发展的生动景象。金沙湾的繁华商圈里,高楼林立,车水马龙;调顺岛的民俗文化园,传统与现代交融,吸引着八方游客;金田村的泉水蔬菜基地,绿油油的蔬菜长势喜人;草苏片区的铁路文创园,充满文艺气息。过去的两年,赤坎GDP年均增长2.5%,社会消费品零售总额实现“五连冠”,城乡居民收入差距缩小至1.8:1,这些成绩的取得,离不开党建的引领。

游人乐享阳光沙滩。 记者欧阳泽 摄

“党建引领是城乡融合的根本保障。”赤坎区委书记张向阳表示,接下来,赤坎区将深化“筑巢引凤”内涵,继续以党建为笔,在城乡融合的画布上勾勒出产业更兴、人才更聚、生态更美、治理更优、文化更活的壮美画卷,为湛江打造“六个湛江”提供强劲助力,为全省城乡融合发展提供“赤坎样板”。