叶浅予(1907—1995),乳名阿羊,学名纶绮,字绿琴,浙江桐庐人。他是中国著名漫画家、国画家,也是中国现代漫画的先驱。曾师从张大千学画,擅长山水写生、花鸟小品和人物速写。抗日战争期间,叶浅予组织漫画宣传队,从香港途经广州湾进入内地,他完成的《从香港到桂林》漫画组图中就有广州湾情境。1949年,他参加筹备第一届文代大会,被选举为中国美术家协会副主席兼秘书长。他的中国画作品多数反映少数民族生活,如著名的《中华民族大团结》是新中国第一幅记录和表达各民族友好关系的中国画作品。

叶浅予在示范创作。

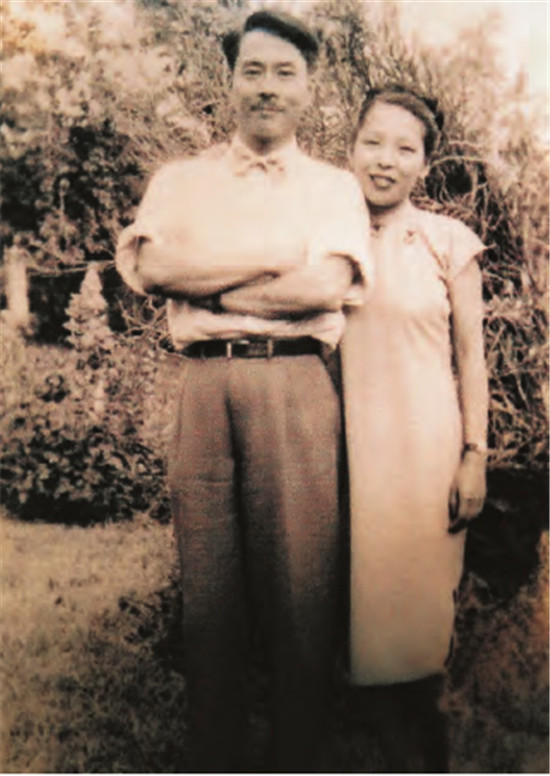

叶浅予与戴爱莲。

戴爱莲(1916-2006)是我国著名舞蹈艺术家舞蹈教育家,当代舞蹈艺术先驱者和奠基人之一,有“中国舞蹈之母”的称誉。

戴爱莲是叶浅予的第三任夫人。叶浅予和戴爱莲结婚一周之后就通过广州湾进入内地。

以笔为剑:组织漫画宣传队

少年时期开始,叶浅予就喜欢书画、民间美术和戏剧艺术。1922年入读杭州盐务中学,开始了学习西画写生。1927年之后,叶浅予成功创作了著名的长篇连环漫画作品《王先生》,塑造了一系列形象典型的市井人物。1929年夏,他创办半月刊《时代画报》并任主编。1936年和梁白波、黄苗子、陆志庠到南京在《朝报》上刊载《小陈留京外史》长篇连环漫画。同年出版《浅予速写集》《旅行漫画》,联络各地漫画家举办第一届全国漫画展。

1937年抗日战争爆发后,日军进攻上海,上海文艺工作者成立文艺界救亡协会,出版五日刊《救亡日报》。叶浅予和梁白波联合上海漫画家张乐平、胡考、特伟、陆志庠、宣文杰、廖冰兄等参与组织中国漫画界救亡协会,成立漫画宣传队,由叶浅予担任领队,同时担任《上海漫画》编委,积极发挥战时漫画的战斗功能。1937年8月底,他们全队人员从上海到南京。9月底,在南京新街口大华电影院举办抗日漫画展。11月初,奉命前往武汉,高举“中国漫画家抗敌协会”旗号,完成一套彩色套印宣传招贴画,并创办半月刊《抗战漫画》。

1938年春天,抗战局势逐步平稳,漫画宣传队全体加入国民政府军事委员会政治部第三厅,在周恩来、郭沫若指导下开展美术宣传活动。叶浅予兼任第三厅六处美术课的工作,领有中校军衔。同年夏天,监印香港商务印书馆出版的《日寇暴行一书》,反映南京大屠杀的史实。之后继续到长沙、衡阳和桂林等地方进行抗日宣传,成为当时非常活跃、极具战斗力的一支抗日漫画宣传队伍。

1939年奉命驻香港,与中国旅行剧团的唐若青和一位中央电影制片厂的演员同行,曾考虑从广州湾中转前往香港。叶浅予自述:“敌占广州之后,后方对外通道只剩广州湾一个出口可通香港,可是最近消息,为保卫广西,通广州湾的公路已经破坏,不通汽车,只能步行。此外另有一条通路,须绕道越南海防港,乘船直达香港。研究结果,考虑到这次还有一个任务是护送两位女客去香港,为安全起见,最可靠的路是走越南。”因为道路被毁坏,而且顾及安全问题,就选择绕路途经越南前往香港。等到一年之后,叶浅予从香港返回内地时就选择从广州湾转道。

在香港经过一个月筹备,叶浅予主办月刊《今日中国》画报,对外宣传抗日战争业绩。在港期间,叶浅予结识了漫画家李凡夫、郑家镇、余所亚等人,以“中国漫画家协会香港分会”名义举办“中国漫画展”,在《今日中国》编辑部楼下展出。《西行漫记》作者、美国人斯诺第二次访问延安途径香港时,与宋庆林一起参观了这个展览。

与爱共舞:叶浅予与戴爱莲

1940年夏天,叶浅予“取道广州湾,经广西玉林,在贵县和桂平搭拖渡到柳州,然后乘湘桂火车在桂林打了一转,经贵阳到达重庆。”当时与叶浅予同行的是他的第三任夫人戴爱莲。

戴爱莲(1916-2006)是我国著名舞蹈艺术家舞蹈教育家,当代舞蹈艺术先驱者和奠基人之一,有“中国舞蹈之母”的称誉。戴爱莲祖籍广东新会,1916年出生于南美的特立尼达和多巴哥,30年代赴英国伦敦学习舞蹈。1940年克服重重困难取道香港回国,投身抗日救亡活动。历任中央歌舞团副团长、北京舞蹈学校校长、中央歌剧舞剧院副院长、中央芭蕾舞团艺术顾问、中国舞蹈家协会主席、名誉主席等职。她1951年加入中国民主同盟,为民盟第二至五届中央委员、第六届中央常委,同时也是第一至三届全国人大代表,第一、五届全国政协委员,第六至八届全国政协常委。

抗日战争爆发后,戴爱莲在伦敦参加了宋庆龄领导的“保卫中国同盟”运动,通过义演筹集抗日资金,同时参加了“援华运动委员会”。1939年9月,她回到中国参加抗日救亡运动。1940年春,她独自回到香港,住在她五姨家里。当时以宋庆龄为首的保卫中国同盟,派宋庆龄秘书廖梦醒找到叶浅予,说孙夫人将为延安国际医院筹集一笔经费购置医疗器材,特别邀请一位从英国到香港的华侨舞蹈家戴爱莲举办表演会,希望叶浅予在宣传方面予以支援。廖梦醒还告诉叶浅予,戴爱莲每天上午会去一家舞厅练舞排舞,希望他和戴爱莲约个时间见面,从旁观察后为她画点速写,为她舞蹈晚会设计一张海报。他们见面后,发现戴爱莲根本不会说中国话,只好通过打手势、画图画来交流思想。叶浅予说:“我们这些‘义务劳动者’辛勤劳动,帮助戴爱莲为祖国抗日的神圣事业献了艺、筹了款,也为保卫中国同盟完成了一大政治任务。”叶浅予既完成的任务,又收获了爱情。

一个星期之后,他们成为熟朋友,叶浅予介绍戴爱莲认识一些文艺界的朋友,并带她到香港仔、莦萁湾等地方游览。戴爱莲告诉叶浅予,她初到香港时,只能和英语阶层交往,叶浅予是她所认识的唯一来自抗战大后方的中国人,她对他有着特殊的亲切感。大概过了半个月,两人日久生情,开始谈情说爱。当年,叶浅予33岁,戴爱莲24岁。

表演会结束之后,戴爱莲告诉叶浅予,她想去延安,为中国共产党的革命事业献身。叶浅予也要为《今日中国》的继续出版问题要去重庆向政府请示,因此决定同伴前行,但是叶浅予希望出发之前明确两人的关系,最好先结婚,再上路。戴爱莲非常高兴,像孩子似的抱住叶浅予,连连亲他。戴爱莲在一个印度人家里租到一间房,精心布置一下作为新房。宋庆龄主当他们的主婚人,在她的住处举行一个宴会,宣布他们二人结为夫妇,参加宴会的有保卫中国同盟的成员爱泼斯坦、廖梦醒、柳无垢(柳亚子女儿)、巧茉莱,以及《今日中国》的丁聪、刘邦琛。之后他们到长洲岛度假三日,在他们新居举行茶会,参加者有戴爱莲姨母李夫人及其子女,还在叶浅予在香港的朋友,包括夏衍、马国亮、张光宇、张正宇、郁风、黄苗子、盛舜、丁聪、刘邦琛和冯亦代。

戴爱莲是叶浅予的第三任夫人,晚年叶浅予写回忆录时一开始就抱有这样的主意:“我打破了写回忆录只写阳面不写阴面的惯例,如实向读者介绍我的婚姻和家庭。”因此如实记述他一生当中的四次婚姻。第一任夫人是罗彩云,当时由父母做主,没有经他同意,在桐庐老家给他定了一门亲事,去信逼他回去和罗彩云成亲。婚后,他们到上海生活,叶浅予在《上海漫画》编辑部工作,兼作云裳公司服装设计员。由于罗彩云学会上海少奶奶的作风,终日沉迷于打麻将,双方开始分居。第二任夫人是梁白波,广东中山人,是中国漫画初创阶段特别引人注目的女性漫画家。叶浅予和她有共同兴趣爱好,热爱艺术,双方共同生活、工作了几年时间,直到1938年梁白波与一位空军英雄交往,双方就此话别。因此,1940年在香港遇到并成婚的戴爱莲是叶浅予的第三任夫人。

叶浅予和戴爱莲结婚一周之后就通过广州湾进入内地。叶浅予晚年回忆,“一周后,我和爱莲踏上了返回祖国大陆的征途。我们先搭船到广州湾的赤坎镇,然后起岸步行。我为爱莲雇了一乘凉轿,一路连宿遂溪、廉江、陆川三站,然后换乘单车尾直奔广西的玉林、贵县。在贵县换拖渡走水路到柳州,再乘火车沿湘桂铁路到达桂林。这一路水路兼程,艰苦备尝,爱莲却觉得十分新鲜有趣。”实际上,当时的赤坎正式建置是赤坎市,叶浅予所说的赤坎镇可能是坊间俗称,意为市镇。他们继续从桂林出发前往重庆,“先乘火车到广西的荷池,湘桂铁路到此为止;再换乘去贵阳的长途汽车,到贵阳又换乘去重庆的汽车。这一路,颠颠簸簸走了五天,若从广州湾赤坎算起,已经走了十五天了。旅途极其劳累,幸好那时我们都还年轻,我三十三岁,她二十四岁,要是现在,我们的骨骼早散架了。”回忆之中,叶浅予感叹战时交通的不便,但仗着年轻的身体和崇高的追求得以顺利到达目的地。

抗战期间,叶浅予和戴爱莲都十分向往延安。1942年他们到达重庆之后,拿着宋庆龄的介绍信,前往八路军办事处见到周恩来,表达要去延安的决心。周恩来从革命需要出发,向他们分析了全国抗日战争形势和白区抗战宣传工作的重要,希望他们能留下来大后方通过他们的专长为抗日贡献,认为这样比去延安发挥更大作用。因此他们决定以大局为重,一直坚持在国民党统治区进行革命文艺宣传活动。

叶浅予笔下的逃难广州湾漫画

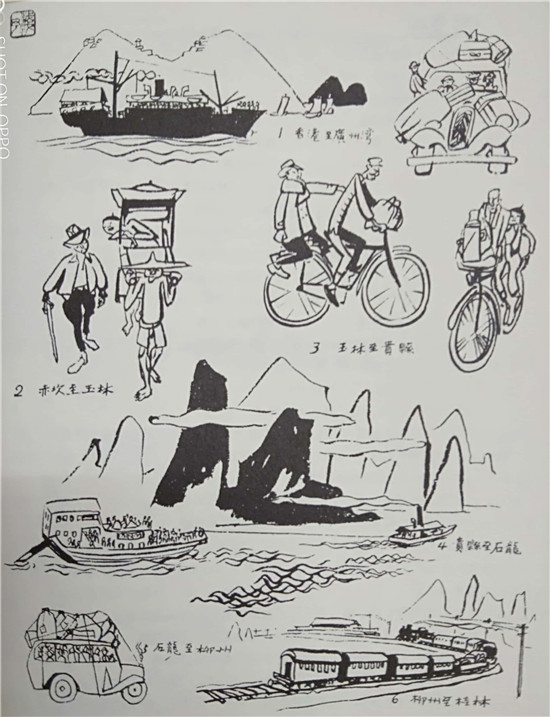

广州湾历史民俗馆馆长胡贤光在《叶浅予“逃难广州湾”之漫画》中写道,“关于人们当年逃难广州湾的历程,大家见到的多是回忆录之类的文字记载。今天,笔者有幸收藏到一套叶浅予先生当年逃难到广州湾绘制的《从香港到桂林》漫画图片,描述其夫妇逃难全过程,为我们留下一份珍贵的抗战时期广州湾逃难手绘线路图。”《从香港到桂林》是一组漫画组图,在叶浅予《我的漫画生活》一书中有收录。全组分为六个部分,分别是“香港至广州湾”“赤坎至玉林”“玉林至贵县”“贵县至石龙”“石龙至柳州”“柳州至桂林”。

第一部分“香港至广州湾”有两幅漫画,第一幅漫画描绘的是一艘轮船航行在海上,甲板上挤满了乘客,前后两头立有桅杆,船中间的烟囱冒出滚滚浓烟,远处是相连的山峰,俨然“轻舟已过万重山”的既视感。根据当时逃难者的回忆,当时从香港到广州湾多是乘坐日本人的“白银丸”号轮船。第二幅漫画描绘的是一辆小车在公路上行使,这辆车显然是超载了,驾驶室就有三人,还有一人攀附在车边。行李更是塞满全车,除了在货柜高高叠起行李,在车头位置也想办法挂有多件行李,表达人员和行李之多。这一幅画表达的应是从轮船到达西营(霞山)后,从西营乘车到赤坎的情形,当时西营是行政中心,赤坎市商业中心,吃住多在赤坎停留。两地相距十几公里,通过小车作为交通工具将两地贯连起来。

第二部分“赤坎至玉林”就是一幅漫画,描绘的是一位女士坐在两人抬的轿子上面,轿夫穿着短裤,赤脚,头戴斗笠。轿上的女士在狭小的轿里面向外伸出头来观看,似乎表达出好奇的神情。轿子旁边有一位男士随行,他戴着一顶帽子,手持一根拐杖,正在侧脸似乎是和女士进行聊天。从前述叶浅予的回忆可知,当时他们从广州湾进入内地也是租聘一乘轿子的,那是因为从赤坎到玉林的道路被毁坏了,只有通过这样的方式缓慢进入内地。因此漫画里面的女士应该就是戴爱莲,而旁边的男士应该就是叶浅予。他们正是以自己的亲身经历绘成漫画,向世人展现从香港途径广州湾进入内地的一般历程。

1940年,蒋学楷在《贸易半月刊》上发表的《广州湾贸易结汇及取缔走私调查报告》中对于广州湾交通提及,广州湾至郁林干线是中枢,“此干线自广州湾海口之西营起,经赤坎(20公里)入粤境,而遂溪、廉江、石角至桂境车田,陆川达郁林共220公里。”同样从西营到赤坎乘汽车,从赤坎出发内进是乘轿,“现时西营至赤坎一段20公里,因在租界范围之内,汽车通行无阻,自赤坎至郁林之公路基干线业已破坏,郁林至梧州线亦然。惟郁林至重庆、昆明、长沙三线,仍通行如故。旅客至赤坎至郁林可沿旧公路乘轿而行,第一晚宿廉江,第二晚宿石角,第三晚宿良田,第四晚宿陆川,第五晚宿郁林,共计五日行程,轿费每乘30元。”郁林即玉林。这里记载的与同时期叶浅予的漫画内容是一致的。

叶浅予长期有速写的习惯,1933年在上海与墨西哥漫画家珂华罗皮斯相识,发现他身上经常带着小本本,记录他在旅行中所见的各种形象,作为创作素材。受到启发之后的叶浅予身边随时带着一本速写本去进行速写,为漫画创作记录人物形象,“记录生活中的人和事,这些速写,造型夸张,加上个标题和几句俏皮话,点出人物的个性和生活背景,成为漫画的新体裁”。1942年后,他从事国画创作,依靠速写素材作为人物形象的资料库。

正是因为叶浅予保持良好的速写习惯,因此在广州湾逃难路上也不忘创作,同样这样的《从香港到桂林》漫画也反映了他的艺术创作特点,那就是通过简练描画,有意发挥夸张手法,敏锐观察人物特征,通过夸张造型,捕捉人物个性入目三分,在速写和默写中以刻画人物特征和典型环境为主导。漫画的提炼,速写的简练,默写的精准使叶浅予笔下的人物极具个性化,形神兼备,十分传神。叶浅予笔下的广州湾图像是战时广州湾交通的真实写照,从轮船、小车到轿子抓住不同路段交通特色,通过“以画证史”,为逃难广州湾的增添一份直观的历史证据。

主要参考文献:

叶浅予:《叶浅予自传:细叙沧桑记流年》,中国社会科学出版社,2006年。

叶浅予:《我的漫画生活》,中国旅游出版社,2007年。

胡贤光:《叶浅予“逃难广州湾”之漫画》,“首届广州湾国际学术研究研讨会”论文集,2017年。