黄谷柳

黄谷柳(1908-1977),祖籍广西防城,出生于越南海防市,是中国现代著名作家。1952年加入中国作家协会,历任中国作协第二届理事、作协广东分会常务理事、广东省政协委员、广州市作家协会副主席。作品有长篇小说《虾球传》,中篇小说《杨梅山下》《和平哨兵》《渔港新事》《接班人》《刘半仙遇险记》,童话《大象的经历》,战地通讯《战友的爱》,话剧剧本《墙》,电影文学剧本《此恨绵绵无绝期》(自编)和《七十二家房客》(与王为一改编)等。著名文学家夏衍评价黄谷柳的作品“既有时代特征,又有鲜明的地方色彩,特别是文字朴素,语言精练。”

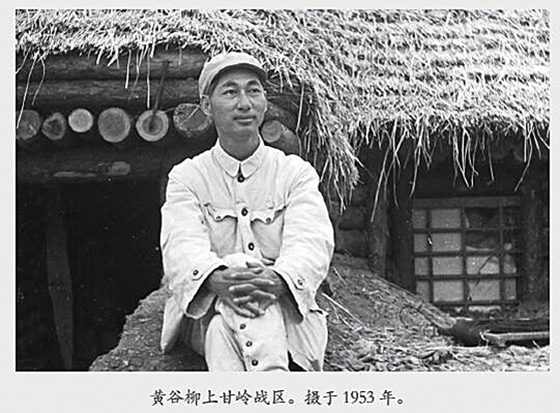

黄谷柳在上甘岭战区。

为续写《虾球传》,投笔从戎

黄谷柳在幼年时跟随母亲回到云南省河口外婆家生活,小学毕业后考进昆明联合中学,后考入云南省立第一师范学校。1927年3月加入中国共产主义青年团。大革命失败后,在香港白天当苦力、店员,晚上到新闻学社读夜校。在当《循环日报》校对员的同时逐渐走上文学创作道路,从事小说、戏剧创作。

1946年黄谷柳回到香港,与文艺界进步人士夏衍、黄秋耘、黄药眠、陈残云等人接触往来,受到革命思想的感染,写出成名作长篇小说《虾球传》。这是一部富有浓厚华南地方色彩和强烈生活气息的作品,塑造了从流浪少年成长为革命战士的“虾球”形象,以独特的题材和风格引起了读者兴趣和文坛轰动。1947年11月至1948年12月,夏衍主持的香港《华商报》副刊连载《虾球传》,引起广泛关注。《大公报》《青年知识》发表评论文章,茅盾认为“1948年,在华南最受读者欢迎的小说,恐怕第一要数《虾球传》的第一二部了。”

此后,《虾球传》分为《春风秋雨》《白云珠海》和《山长水远》三部出版单行本,多次印刷发行,并有英文、日文译本。《白云珠海》被香港电影制片厂拍成电影。1981年广东电视台改编为8集电视连续剧,并在中央、香港电视台转播。实际上,黄谷柳当年写《虾球传》计划分4部,结果只写了前三部便停笔。原因是第四部《日月争光》描写虾球投奔解放区,在战火中锻炼成长为坚定的革命战士,他觉得自己需要到游击队体验生活,掌握更多的写作素材。

1949年2月,黄谷柳经夏衍、周而复介绍加入中国共产党。同年6月参加粤桂边区游击队,任粤桂边纵司令部秘书。时任司令员兼政委是梁广,政治部主任是温焯华。司令部设在廉江根据地,黄谷柳经常要随纵队文工团活动转移,大家都尊称他“谷叔”。谭侠在回忆黄谷柳时写道,“当时他年已四十,两鬓斑白,还能随队伍行动,露宿于树林旷野中。本来在香港可以安静地写他的书,却毅然要求到南路来打游击,见到他这种刻苦精神,为之钦佩。”解放海南岛战役打响后,黄谷柳积极要求上前线,部队怕他出危险不批准,他却乘机到徐闻沿岸一带拍摄部队出征情况,为这场伟大的战斗留下不少珍贵的历史镜头。

《虾球传》书影

全国解放后,黄谷柳调任到湛江《南路人民报》任编辑,后任《南方日报》驻海南岛记者。1950年1月26日,中共南路地委机关报《南路人民报》正式创刊,编辑部在赤坎寸金桥头,沿用原《大光报》印刷设备。同时抽调人员充实办报力量,于是黄谷柳调到《南路人民报》任编辑记者。由于刚解放,经济困难,生活艰苦,编辑部平日用餐多是青菜、豆芽,夜宵只有白粥、萝卜干。而平日他们数位编辑记者,工余聚在黄谷柳家里,也只是喝茶漫谈。但黄谷柳从不抱怨,而是认真工作,积极组稿编辑,深入基层采访,及时报道宣传党的路线方针。他爽朗、健谈、风趣,在他逝世十周年的时候,湛江的旧同事、战友在《湛海诗词》创刊号发表悼念诗词,缅怀这位可亲可敬的军旅作家。

特写中的“旧闻新事话湛江”

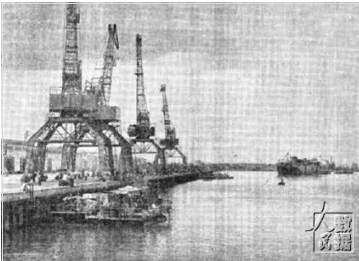

1956年6月19日,新华社向全世界报道,新中国第一个自己设计施工的现代化深水商港建成投入使用。黄谷柳闻讯,从广州直奔湛江,进行广泛的采访调查,写成《旧闻新事话湛江》一文,长达4800多字,分载于1956年8月7、8日的《人民日报》第2版上。

文章首先通过宋代被皇帝贬谪到岭南的诗人苏东坡,开始对雷州半岛进行介绍,然后提到清代法国商船“安非特理号”在湛江港上陆,测量水道,画海港地形图和水路图。1898年,法国侵略者派兵占领这个港口,在持续一年多的抗法斗争失败后,广州湾在1899年被法国租借了,内外方圆几百里的地方被划为租借地。

但是,新中国成立后的湛江港发生了翻天覆地的变化。湛江作为亚热带的海港城市具有很大的魅力。从天然的良港到现代化的商港,中间有一个复杂的改造过程。把自然形态的港湾改造成完全符合国内外贸易交通需要的现代化商港,工程是很艰巨的。铁路也开始修建,“这条铁路活像一个巨人,把臂膀伸到湛蓝的广州湾的海边,把湛江港整个地搂在自己的怀抱里。从有历史以来,咱们中国人自己修建起伸展到南海边的铁路,这还是第一次。”

这是新建湛江港的码头设备 孙惠卿摄(《旧闻新事话湛江》原文配图)副本

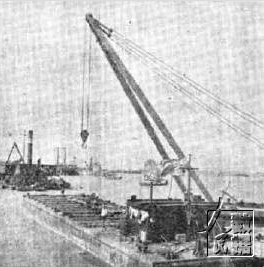

新建的湛江港一角 陈福北摄,南方日报社稿。(《旧闻新事话湛江》原文配图)副本

文章专门提到海运管理总局第一工程局副局长兼总工程师谭真和青年技工吴华武。谭真在天津呆了三十多年,他到湛江港的头一天就对人说:“从浑水港来到清水港,真开心!”谭真喜欢钻研,想出“冲捣孔打桩法”进行码头打桩。“谭总工程师今年已经五十八岁了,身体本来不大好,可是他忘记了自己的疾病,工作很起劲,越来越显得年轻。他除了全面领导工程局的工程之外,还自己编写讲义,每星期拿出四小时来给全局的工程技术人员上课,带领他们向科学进军。”谭真担负着国家交给他的这件重大任务——领导修建一个新型的现代化的湛江港。

青年技工吴华武可以熟练地驾驶巨型起重机进行工作,以前他还是一个码头工人,被人家叫做苦力。因为他懂得了机器的性能和电的原理,开始掌握技术,就不再用肩膀干重活了。他往日的小伙计也在驾着万能装卸车和电力板车来回兜圈子练习。“他站在驾驶室里,透过周围的玻璃窗,居高临下,俯视着港里宽阔的海面、崭新的仓库和码头广场上的人群。这个青年人的眼睛里含着一种遮掩不住的自得其乐的笑意。火车将从他的跨下穿过,万吨以上的巨轮就来靠在他的身边。当他开动机器的时候,不管是谁,都会仰起头来瞅他一眼。”

在黄谷柳笔下,湛江景美如画。他写道:“现在,湛江港就仿佛是一幅没有完成的出色的油画。在这幅有着凤凰树、椰子树、石栗树、盆架子树、银华树和桉树点缀着的油画里,在匠师们的经营下面,它的面貌和颜色在天天改变着。这些岭南树木是四季常青的。凤凰树更长得挺秀,每逢五、六月间,在罗伞似的绿叶上面,长满了红花,远远看去,好像满城飘舞着红旗。”

黄谷柳热情地写道:“新的马路,新的住宅区、工业区和文化区,新的海滨文化公园的兴建和林荫道上的每一棵风景树的种植,都是按照城市建设规划进行的。人们非常惊诧:衡阳和湛江之间每天竟有挂软硬席卧铺的旅客列车互相对开;广州和湛江之间每周竟有四次定期的民航飞机飞行;每五天有定期的载重几千吨的班轮开往广州;这还不够,向东西南北伸展出去的公路网,每天向各地发出去的长途客货汽车竟多达百辆以上。眼看一座跟欧洲、非洲和东南亚各国经济文化连系最近的近代化海港城市,突然屹立在我们的面前了!这一切都发生在这样短的时间里,真有点使人难以想象。”

此外,1957年3月黄谷柳在《作品》上发表的《旅伴——粤西行散记》提及,“从广州到粤西的湛江市,有许多条交通线:有民用航线,有海岸航线,有公路线。公路线也有两条:一条是广湛北线,一条是广湛南线;我们走的就是广湛南线。这一条线从广州到开平长沙一段是水路,从长沙经恩平、阳江、电白、吴川到湛江是陆程。”对于当时湛江相对便利的交通条件表示认可。

南三岛的“模范学英雄”

上世纪50、60年代的南三岛因实施人工联岛和大规模种植木麻黄林带而被外界所知晓。1958年12月,南三人民公社被国务院授予“全国社会主义建设先进单位”称号。1964年1月22-24日,黄谷柳与《每日新闻》报记者司徒乔、暨南大学文乃山教授(原延安鲁迅艺术学院教授、作家)慕名而来南三岛参观访问。他们采访了在岛上奋战多年的27个共产党员,记下他们学习海陵岛先进经验,继续带领群众改造世界的感人事迹。黄谷柳和司徒乔合作撰写《模范学英雄》一文,发表在当年6月18日湛江《每日新闻》上,同月22日《南方日报》予以全文转载。

文中写道:“南三岛的英雄人民用可以看到、可以触摸到的活榜样,给森林资源贫乏祖国,预示出光辉灿烂的前景。他们百倍地加强了人们改变自然面貌的信心。他们海岛,除了农田、盐田、菜地之外,绝大部分宜林地都绿化了。这是他们自力更生、奋发图强的精神创造出来的的业绩。许多元帅、将军、专家、学者、工人、海员、学生、诗人、画家、外国朋友和各级党政领导同志,到了这个岛上,没有一个不交口称赞。南三岛人还用同样的精神和魄力,连续奋战十多年,筑堤堵海,使海岛的自然面貌发生了翻天覆地的变化。凭这两件事业中的任何一件,他们都可以接受‘模范’的称号而当之无愧。”在此之前,国务院副总理贺龙元帅、中共广东省委书记陶铸以及文化名人冰心、赵朴初、田汉等都曾到南三岛参观考察。

1963年4月12日,陶铸发表谈话,号召全省人民,学习海陵岛人民苦干实干的精神,迎接即将到来的全省劳动模范和积极分子代表会议。时任南三公社党委书记黄明组织在岛上奋斗多年的27名共产党员到海陵岛学习去。“这一队被派出去寻马列主义‘真经’的队伍,到了海陵岛后,从岛的东部,横越过西部,山上山下,田头田角,看了一整天。又看,又问,又比,又想,头脑活动了一整天。”他们从海陵岛参观学习回来之后,认为不能光靠五万七千亩大面积的木麻黄森林“吃饭”,海陵岛赶南三岛的林业,南三岛赶海陵岛的水利,你追我赶,互相提高。

南三岛决定狠抓农田水利基本建设,公社党委提出“学习海陵,奋发图强,自力更生,因地制宜,大搞水利,消灭旱灾”的口号,要求全体干部配有锄头、粪箕、工分折,与社员群众一起参加劳动。“干部作风改进,群众的积极性就跟着大大提高。自然面貌,也变了样子。几个月时间,田头大队出现了十多个大平塘,开了条一千多米的水沟,这些一两亩大的平塘,靠近岭边,水源充足,七成以上的田地有水灌溉,全公社的大队支部书记都到田头大队参观学习,田头不再是落后大队了。”另外的新梁大队也修起了水库,北涯大队率先打了石井用来灌地。

陶铸曾三次到南三岛视察,每到一次都看到南三岛的变化。“看到他们打的自流井,筑的新堤围。知道他们有一套长远的水利工程规划(打自流井、开平塘、筑水库、利用围堤蓄水,开沟引水,结连起来像长藤结瓜),长远的征服海洋规划(筑南海大堤),一套增产粮食、培养技术人才的计划。”陶铸感到很高兴,对公社书记说:“你们变吧!变吧!你们的思想要越变越新。你要叫山林变、土地变、大海变,可是你们南三公社党委会住的这座旧房子,要照旧不变……”鼓励他们发扬不断革命的精神,保持艰苦朴素的作风,征服自然,改造世界。

在文章的最后,提到田汉到南三岛写的两句诗“归来已是湛江夜,灯塔回眸万丈光。”认为“这两句诗多么巧,它道出了南三岛二十七个共产党员的那天晚上从海陵岛回到湛江的景象、感情和愿望,还象征着南三岛的锦绣前程,揭示出万里航程的方向。”

《模范学英雄》成功描绘了南三岛党员干部、社员群众力求上进、追求先进的生动画面,使南三岛成为更多读者所向往的美丽海岛。黄谷柳也因为与湛江结缘,积极在国家、省级刊物宣传湛江,是湛江人民认可的“宣传大使”。

主要参考文献:

黄谷柳:《旧闻新事话湛江》,《人民日报》1956年8月7、8日。

黄谷柳、司徒乔:《模范学英雄》,《每日新闻》1962年6月18日。

谭侠:《“一瓢长醉谢明时”!——忆谷柳同志》,李蒙主编:《湛江日报四十年纪念文集1948-1988》,1988年。

祝宇主编:《南三涛声》,中国文联出版社,2013年。

骆国和:《黄谷柳的湛江情》,《湛江日报》2013年7月9日。