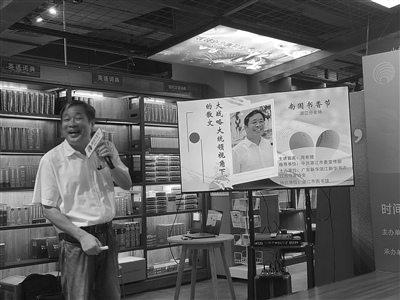

周有德在2024年南国书香节湛江分会场上作题为《大战略大统领视觉下的散文》专题讲座。

周有德在2024年南国书香节湛江分会场上作题为《大战略大统领视觉下的散文》专题讲座。

昨天应邀在“南国书香节”上聆听了周有德先生一场关于散文创作的报告。周有德先生是广东省作协会员,高级经济师,近年参加了什么“鲁迅作家班”培训,应该是听了不少当今文学名师大伽的新课吧。于是,在他的报告中,开场就抛出一个让我惊掉下巴的观点:“散文死了!”这个语不惊人死不休的观点,不是周有德先生的,而是他抛出来作为引人入胜的“靶子”用的。我赞同周有德先生的论述。

在PPT上,周先生证据确凿地列举了好几条某某人的语录,确确实实的意思是说“散文死了”。其中,就有我曾见过的知名文学评论家谢有顺说的话。我没空去搜索这些语录的原文之上下文,不知是不是断章取义,但确信了就是有人认为“散文死了”,那我就来写一篇小小散文,小议一回“散文的死活”问题。

人类生活是一位伟大的母亲,她生出了一大帮文学儿女:诗歌、散文、小说、戏剧等等。如果说诗歌是“大姐”,那么散文就是“二姐”,之后的小说、戏剧都是弟弟妹妹。只要生活母亲不死,文学儿女们就永远新生,青春永驻!

所谓散文,即一种文学体裁。往大了说,除了诗歌、小说、戏剧等等之外的文章,皆可称之为“散文”。所谓“死”,应该是指当一种文学体裁,再也没有作者,没有人写了;再也没有读者,没有人阅读了,才可断言其“死”吧?让那些文学评论家们用屁股去想一想吧:散文已经没有人读吗?也没有人写了吗?

现实和未来,恰恰相反,以“电子博文(微博)”形式的散文,以“日记”“游记”“口述”“回忆录”“笔记”和每年一度的“高考作文”等等形式的散文,可能会随着文化的普及(文盲率趋于0)而日臻光彩,写的人会越来越多,读的人则会更多。李陆明说他的公众号文章已有几十万粉丝读者,就是铁证。

有更多人写,更多人读的今日之散文,生命力正处在前所未有过的鲜活时代。我就不能理解,怎么会有人睁着眼睛说瞎话呢?散文没有死!除非人类文字消失,语言消音,返祖到只会“啊啊”尖叫的猿猴时代!

中国最早的散文,据我的考证,是我们傅氏始祖傅说写的《说命》三篇。只可惜早已轶失了全文。但从《尚书》《春秋》等等十种古典文献中,我们还能读到傅说经典的散文“文眼”语句:譬如“知之非艰,行之唯艰”。

在中国文学史上,先秦散文是第一座文学高峰。诸子百家的各种思想情感和历史纪事,皆以不拘一格的形式和语言风格的散文表达,成为经典。之后,汉代的司马迁的《史记》,桓宽的《盐铁论》,甚至包括张仲景的医书文章《伤寒杂病论》,皆可归类于散文体裁。后人评价《史记》为“无韵之离骚”。如果有人硬是不苟同上述观点,那么,司马迁的“报任安书”一文则是妥妥的古典散文,应当不会有异见。

及至唐宋时期,散文八大家,声名赫赫,不必多言。随后明清的笔记随笔文章兴起,直至民国,白话文新文化运动,散文创作和阅读几乎成为文化现象和生活的主流。散文何曾“死”过?

当然,散文是文学体裁中一大类别。如果细分,从古到今,还可以分成更多种类的散文。从内容上分,有纪事的,有表情的,还有论理的。从形式上分,有日记体,书信体,笔记体,杂文体,论文体等。那么其中的确有几种体裁的散文真的“死翘翘”了。比如:给皇帝上的“表”,皇帝下的“诏”,科举考试中的“八股文”,七拼八凑的“骈体文”,以及后人偶尔仿作的“赋”之类散文,应该说走到了它们的生命尽头。

人类生命还在延续,社会生活更加丰富多彩,时代更加宏伟发展,像钻石多菱镜反映生活方方面面和时代精神情感内核的大散文,正如新生的生命一样,朝气蓬勃,欣欣向荣。由此可见,“散文死了”就是一道伪命题!不必多说。