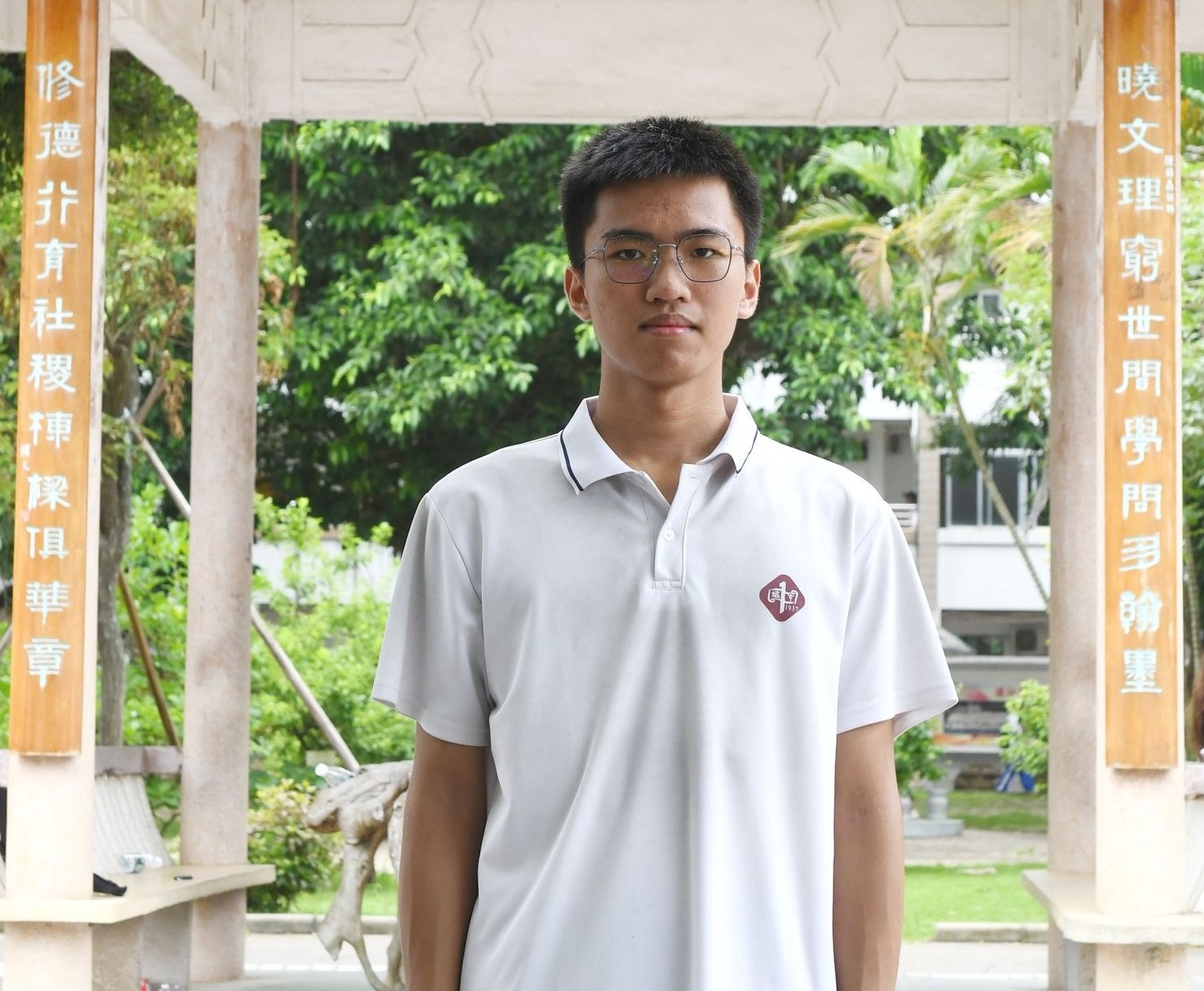

李俊谕

物理类总分674

录取院校:中国科学技术大学

时光荏苒,如白驹过隙,高中三年的生活已画上了句号。在这一路上,我增长了学识阅历,丰富了生活体验,现略作回忆,浅谈一下我对高中这一重要人生阶段的理解与感悟。

未知与焦虑

2021年8月,我踏入湛江一中,未来三年会邂逅什么、得到什么,我不清楚,身边的同学多是中考或是自招中的佼佼者。大概是在8月3日的晚上,陈田养老师在和我谈心时说到:“放开一点走下去,船到桥头自然直”。这句话像一针镇定剂,使我停止内耗与焦虑。我不再花时间去纠结我的选择是否正确、未来的路是否坎坷,我们能把握的只有当下的每一分每一秒。调整心态踏上旅途的那一刻,未来依旧充满希望。

找到自己的节奏

为什么有的人学习会感到累?因为他只是在模仿别人,看到别人考前在刷题便跟风效仿,刷了一页又一页,到头来却不知道得到了什么;看到基础好的同学考了高分,只想靠几天恶补来提升成绩,却不曾看到别人背后稳定持续的付出与努力……每个人的专注力、思维习惯、理解能力和吸收速度等都不一样,盲目地照抄别人的“公式”,不见得高效。相反,当我们在不断修正中摸索出适合自己的学习模式,便可以稳定持续地取得进步,同时避免不必要的内耗,取得自己能力范围内最好的学习效果。

再者,保持好自己的节奏能够使我们在大考前保持镇定,按照自己的节奏去复习备考,很大程度上缓解了我们的心理压力。

竞赛

选择竞赛意味着什么?意味着更少的假期、课内功课要加倍努力、更加艰巨的学习任务以及自主学习的能力。在学习化学竞赛的过程中,我接触到大学化学。对于学有余力的同学,我认为接触学科竞赛还是利大于弊的。首先,在各种抽象的题目中,我对化学这一学科有了更深的理解,也了解到各类前沿的理论与技术,这无疑是对课内知识的强有力的补充;同时,竞赛中要求掌握的数学、物理知识也是对高考的补充。其次,竞赛并不会限制我们课内的发挥,相反,它可以带给我们紧迫感,从而提高时间的利用效率,用更短的时间更高效地完成课内学习任务。最后,参加竞赛能开拓我们的视野,让我们结识五湖四海的优秀的人,认识到“人外有人”的道理,在保持谦虚的同时不断砥砺前行。

学习经验

首先要强调的是得语文者得高考,尤其到后期高分层各科实力相差不大的时候,能决定谁人胜出的往往是语文。语文学习是一个持续发力的过程,和英语不一样的是,英语可以在一段时间内看到较为显著的成果,而语文短期内不一定能有很显著的进步。但我始终相信:“但行好事,莫问前程”,当然我也相信结果不会辜负每一滴汗水。

其次是数学。作为高考的“重头戏”,数学的重要性应该不必多说。想要学好数学,基本功首先要扎实。对每个概念的理解、使用的情境、对常见结构的敏感程度等都决定着我们的数学大厦能建得多高多稳。在应试上,则要在确保正确率的情况下尽可能提高做题速度,以留下充足时间应对可能出现的抽象题目。

最后是物化生。学好这几科需要“善思”,课本往往好像什么都没说,细细看来却又好像什么都说了。在课本概念的基础上,我们还应多思考:它是怎么来的?能和什么扯上关系?有什么共同点?尝试推导一些物理现象的成因,尽管推导可能是错误的,但这个思考过程可以加深我们对现象的理解与记忆。例如化学里面的勒夏特列原理,一言以蔽之其实就是平衡会向能够减小外界影响的方向移动;物理里面的楞次定律,所谓“增反减同,增缩减扩,来拒去留”其实就是电磁感应现象会减小外界对初态的影响……对这些现象的共性的思考,这个思考的过程无疑能让我更好地用自己的方式去理解这些学科。

人际交往

三年的时间,说和同学没有任何矛盾显然是不太现实的,每个人都有不同的个性,我们能做的就是尊重差异,做到和而不同。身边的同学既是竞争对手,又是良师益友。在竞争与合作中我们相互欣赏,发现彼此的优点和长处,也在群体中反思自我,不断完善。

最后,能够充实而富有收获地走完高中三年,单靠个人的力量是远远不够的。学校的支持、父母老师的陪伴、友好上进的同学都是不可或缺的。树影斑驳的南方路、灯影摇曳的状元桥、挥洒汗水的风雨篮球场、福文楼上窥见的那一抹夕阳,都将永远镌刻在我的脑海中。