2025年3月26日,在隆隆的钻机声中,新建合浦至湛江高铁铁山港跨海特大桥首根桩基开钻,标志着合湛高铁建设取得重大进展。

时间列车穿越历史隧道。70年前,同样是湛江往西南方向,中华人民共和国第一条高速度优质铁路干线——黎湛铁路,穿过山岭,越过平原,连通湛江与大西南。

站在雷州半岛的苍茫大地上回望,在湛江铁路70载的发展历程中,一代代铁路人穿山越海修筑铁路,不断革新铁路技术,不断优化客货服务能力,让湛江铁路与时代始终同频共振,造福人民,服务发展。

2025年7月1日,黎湛铁路将迎来正式通车70周年重要时刻。我们以岁月为纸,以铁轨为笔,从黎湛铁路说开去,共同探寻湛江铁路蓬勃发展背后的时代密码。

1958年的湛江站。(湛江火车站供图)

1958年的湛江站。(湛江火车站供图)

肩挑背扛 抢建黎湛铁路

1954年8月,刚从抗美援朝战场凯旋的铁道兵部队征尘未洗,便接到了新的命令——要在短时间内完成黎湛铁路和鹰厦铁路的抢建工作。

当时,为了打破帝国主义对中国沿海,特别是台湾海峡的军事和经济封锁,贯通全国和大西南内地与港口的线路交通,巩固国防,促进广东、广西经济发展,中央人民政府决定修建黎湛铁路。

铁道兵第二师组织先遣队于8月初日夜兼程直奔广西,为大部队参加抢建黎湛铁路任务做好准备。

“我和李天保参与黎湛铁路定测组,负责黎塘至廉江段的定测工作,按要求将设计路线经定测落实到地面上,为部队施工创造条件。”2025年4月10日,现年90岁高龄的张锁龙接受记者采访时,回忆起作为先遣队的一员参与黎湛铁路建设的情形,依然心潮澎湃。

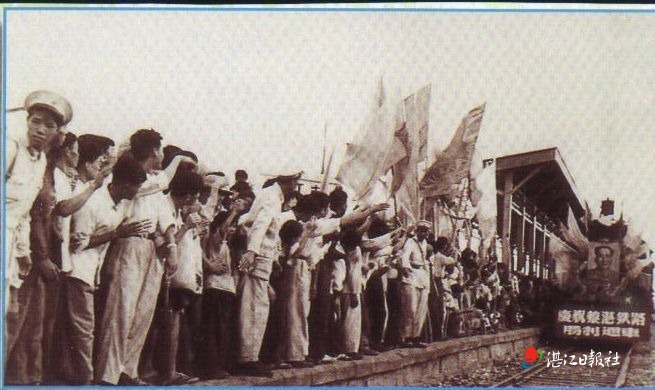

1955年7月1日,黎湛铁路通车,第一列列车从湛江站开出。(湛江火车站供图)

1955年7月1日,黎湛铁路通车,第一列列车从湛江站开出。(湛江火车站供图)

1954年,年仅19岁的张锁龙是铁道兵第二师技术侦察连战士,曾在战场上学习修铁路技术。为早日完成定测工作,定测组天麻麻亮就出发,背着经纬仪、花杆,挑着木桩,每20米钉一根中心桩,设置水准基点,天不黑不收工。

“地势复杂地段—天测一二公里,有的测三四公里。测一段,换一个临时住地。”张锁龙告诉记者,定测组以战斗的姿态工作,终于在大部队到达前完成了定测任务。

1954年10月,部队开始施工后,张锁龙和战友又投入到开采片石、生产小石子、道碴的工作中去。那时,全靠一双手,打眼、放炮,与顽石作斗争,大家手上都是老茧。随着砌涵洞、护坡、打混凝土所需片石、石子供不应求,连队开展技术革新,改进开采方式,施工进度节节攀升。“我们要建设‘打不烂、炸不断的钢铁运输线’。”张锁龙说。

为了支援黎湛铁路,广东、广西两省区动员民工10万多人上场,军民并肩抢建黎湛铁路。铺轨的速度不断刷新,从每天铺轨2.9公里,提高到4.94公里,后来更以6.616公里的铺轨速度,打破了全国人力铺轨的最高纪录。在许多地区的群众还没有想到的时候,火车已经开到了他们的“家门口”。

这是中华人民共和国成立后修建的第一条“多快好省”的铁路——速度快,从开工到接轨通车用不到9个月时间;造价低,每公里37万元;质量好,首次试车时速达50公里,国家验收质量优良。

张锁龙并没有亲眼见证黎湛铁路正式通车——工程一完工,他就随部队“转战”鹰厦铁路建设。如今,远在江苏常州的张锁龙从媒体上关注到广湛高铁的建设,对现代化的铁路技术连连点赞:“向新时代铁路人致敬!”

电气化列车缓缓驶入湛江站。记者殷翊展 摄

电气化列车缓缓驶入湛江站。记者殷翊展 摄

铁海联运 畅通西南动脉

“好啊,火车好!开出火车了!”作为湛江站最早的运营管理者,现年95岁的王太成至今清楚记得,黎湛铁路运营初期群众扶老携幼围观火车进出站的热闹情景。“大家心里都充满了好奇与喜悦,心里明白,这条铁路的修建对粤西地区来说,是一件造福子孙后代的大好事。”

历史印证了最初的期待。1956年元旦,黎湛铁路正式运营,湛江港于当年5月开港,除运送旅客外,湛江港进口的铁矿石、煤炭、小麦、化肥等战略物资,通过这条新开通的铁路动脉持续向内陆输送,“铁海联运”模式让湛江快速跃升为西南出海大通道咽喉。运营首年,湛江车站(包含黎湛铁路湛江站和塘口站)完成超过52万吨货物与近7万人次旅客的运输量,盛况喜人。

货运列车通过湛江火车站驼峰工作区域铁轨数字化自动滑行系统进入指定的工作轨道。记者殷翊展 摄

货运列车通过湛江火车站驼峰工作区域铁轨数字化自动滑行系统进入指定的工作轨道。记者殷翊展 摄

进入新世纪,湛江车站的货运量实现飞跃式增长。到2014年,湛江车站货运量突破3200万吨,湛江港吞吐量直指9000万吨。其间,2009年黎湛增建复线开通,平图通过能力提升到双线54对,年货物运输能力达到5000万吨。然而,彼时湛江港疏运能力已超出极限,铁路改造迫在眉睫。

“2014年,湛江站日均发送27.4列,疏港车流密度超过湛江港承受能力,形成瓶颈。”湛江车站办公室主任邓运胜亲历了黎湛铁路计算机连锁改造、复线改造、电气化与现代化改造、驼峰改造等重大改造工程。在他看来,黎湛铁路的每次改造都踩准了时代节拍。其中,最艰难的考验出现在2016年的电气化改造攻坚期。

湛江站站场航拍图。 (湛江火车站供图)

湛江站站场航拍图。 (湛江火车站供图)

从海南农场走出来的邓运胜,自幼目睹果蔬因交通不便烂在地里,深知铁轨承载的民生重量。改造工程中,他和施工队伍在凌晨窗口期抢工:每日下午三点制定方案,全程监控施工,顺利时凌晨三四点收工,遇突发状况则需奋战至次日早上八九点。“雨季最是难熬,一场夜雨便让人彻夜难眠——生怕刚挖好的基坑塌方。那会儿真没睡过一天整觉。”但谈及那些不眠夜,邓运胜毫无怨言,唯有践行“人民铁路为人民”的笃定与自豪。

铁路电气化开通后,湛江车站开始使用和谐3型电力机车牵引,让疏港运输更显从容。同时,此番改造把“内燃机车”变“电力机车”,对节能降耗、保护环境具有重要意义。

如今,站在湛江站月台上,邓运胜仍会想起大学实验室里憧憬着磁悬浮列车跑起来的青葱岁月,而眼前满载铁矿石的“钢铁长龙”,正奔向辽阔的西部陆海新通道……

湛江西站工作人员詹彩霞在候车厅巡查。记者殷翊展 摄

湛江西站工作人员詹彩霞在候车厅巡查。记者殷翊展 摄

高铁飞驰 改写时空距离

“请大家往左边走,注意脚下安全,别拥挤!”2025年4月14日10时许,湛江西站的旅客明显多了起来,当值的詹彩霞左手持对讲机、右手拿喇叭,在人群当中不停穿梭,提醒旅客注意安全。

穿过安检口来到站台上,10时35分,“长春—海口”Z385次普速列车进站,詹彩霞耐心指引旅客有序登上列车。目送列车开出站场后,她又步履匆匆“转场”,迎接10时50分进站的“湛江西—广州南”C6914次动车。

“95后”詹彩霞是肇庆车务段湛江西客运车间技术员,主要负责管理湛江西站的售票、综控、收入、计划工作,值班时哪里需要就到哪个岗位进行补强防范。

从客运员到售票员、进款员、计划员、段值班员,再到如今的技术员,9年来,她在火车站的不同岗位上,见证了老湛江西站到新湛江西站的迭代升级、从绿皮车到动车的时代变迁。

“我刚工作那会儿,是在老湛江西站,当时旅客用的纸质车票,检票时需要人工盖章。”詹彩霞清楚地记得,2016年入职时,她第一次乘坐8个小时的绿皮火车,从湛江经粤海铁路到海口参加入职培训。

2018年7月1日,深湛铁路江湛段正式通车,作为中国“八纵八横”高速铁路网的“第一纵”沿海铁路大通道的重要组成部分,江湛段的开通,结束了粤西地区不通高铁的历史。

2018年10月,詹彩霞到新湛江西站上班。看着眼前这座灵感来源于“雷州换鼓”的建筑,詹彩霞按捺不住激动的心情——这不仅是粤西乃至环北部湾地区重要的综合性交通枢纽,还是展示城市形象的窗口。

“整个车站已经实现了数字化、自动化,旅客从以前的纸质车票到现在互联网订购车票、刷身份证件进站乘车。大数据也给我们的工作带来很大变化,管理更加规范,流程更加简洁高效,可以说是有了质的飞跃。”詹彩霞向记者细数湛江“高铁时代”的新变化。

如今,詹彩霞还是在建的广湛高铁湛江北站提前介入小组的一员,参与站场设计等工作。“未来,湛江北站的站场面积将比湛江西站更大,接待更多旅客。”

广湛高铁湛江北站建设现场。记者刘冀城 摄

广湛高铁湛江北站建设现场。记者刘冀城 摄

“五龙”聚首 轨绘湛江新篇

1955年,铁道兵在粤西红土地铺下首条钢轨。70年后的今天,“五龙入湛”(指深湛、广湛、合湛、湛海、张海等五条高铁将汇聚湛江)的格局正在形成,新时代建设者正续写着“轨道上的湛江”传奇。

广湛高铁正线全长401千米,设计行车时速350千米。这条穿海越城的钢铁动脉,串联起广州、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江等7座城市。作为国家“八纵八横”高速铁路网的关键节点,广湛高铁通车后,粤西与粤港澳大湾区间将形成1.5小时交通圈,并衔接深湛、合湛等在建线路。

2025年4月3日,广湛高铁湛江湾海底隧道已完成无砟轨道作业的路段。记者郎树臣 摄

2025年4月3日,广湛高铁湛江湾海底隧道已完成无砟轨道作业的路段。记者郎树臣 摄

在广湛高铁全线控制性工程——湛江湾海底隧道施工现场,中铁十四局200余名建设者挥汗如雨。2025年4月5日,他们完成了无砟轨道施工任务。中铁十四局集团前身是曾参与黎湛铁路建设的铁道兵四师。

看着火热的施工场面,项目总工刘鑫感慨地说,70年前,铁道兵仅用9个月就建成黎湛铁路,在粤西红土地上创造了一个工程奇迹,把“逢山凿路、遇水架桥”的铁道兵精神浇筑进每寸钢轨。“70年后,我们将用这条‘海底长龙’,为湛江融入粤港澳大湾区、建设省域副中心城市铺就‘黄金通道’。”

湛江湾海底隧道项目,技术人员进行无砟轨道板钢筋绑扎作业。通讯员王略 供图

湛江湾海底隧道项目,技术人员进行无砟轨道板钢筋绑扎作业。通讯员王略 供图

当新时代的盾构机取代了往日的铁锹扁担,建设者们面对的却是更为复杂的工程挑战。在湛江湾海底隧道的攻坚战中,直径14.33米的钢铁巨龙穿越7551米,既要克服长距离穿越复杂海底地层难题,又要应对跨海穿城带来的密集风险叠加。更为棘手的是,黏稠的地质条件让刀盘如同陷入胶质沼泽。项目团队克服重重技术难题,向着通车的目标全力奋战。

在广湛高铁全力冲刺通车的同时,近期,湛江高铁建设好消息接踵而来:合湛高铁已开工建设,预计2028年底建成通车;湛海高铁广东段建设项目用地预审获自然资源部批准,“五龙入湛”蓝图加速变成实景。融入粤港澳大湾区、衔接广西北部湾经济区、联通海南自贸港,铁轨的“硬连接”正将这座滨海城市推至时代发展舞台的聚光灯下。

从手挖肩扛到机械施工,从单线铁路到“五龙入湛”,从人工调度到数字管控,在纵横交错的钢轨延伸处,在高速列车穿越红土大地的轰鸣声里,激荡着初代建设者“造福子孙”的赤诚,更跃动着新时代“交通强国”的脉动。

未经授权不得转载