4月24日,中国新闻出版研究院组织实施的第二十二次全国国民阅读调查结果在山西太原举办的第四届全民阅读大会主论坛上发布。结果显示:

数字化阅读方式持续深入成年国民生活,2024年有78.7%的成年国民进行过手机阅读,而纸质图书阅读量和电子书阅读量均较上年有所提升。全民阅读品牌活动促进居民阅读,“本地读书月”的关注度最高。

看来,全民阅读的“电子”与“纸质”的“双轨制”已经成为事实。

自2014年起,“全民阅读”已连续11年被写入国务院《政府工作报告》。全国国民阅读调查项目至今已持续开展了21次,直接反映我国国民阅读发展趋势,已经成为党和国家制定全民阅读政策、开展相关工作的重要参考。

人工智能检索长袖善舞,这是不争的事实。三月初,师兄王树林教授的《侯方域全集校笺》的首发式在广州举行,笔者应邀参会并发言。而洋洋洒洒140万字的考据、校笺,读一遍谈何容易!更不必说在短时间内加以评点。然而,让DeepSeek就这套巨著的“特色与意义”进行评论。短短几十秒之后,就有“五大特色”与“五大意义”的评价,为所有关心中原文化的读者提供了阅读的方便,可谓功莫大焉。

在这样的背景之下,大家自然会不无担心地问一句:如今还需要纸质阅读吗?回答是肯定的。

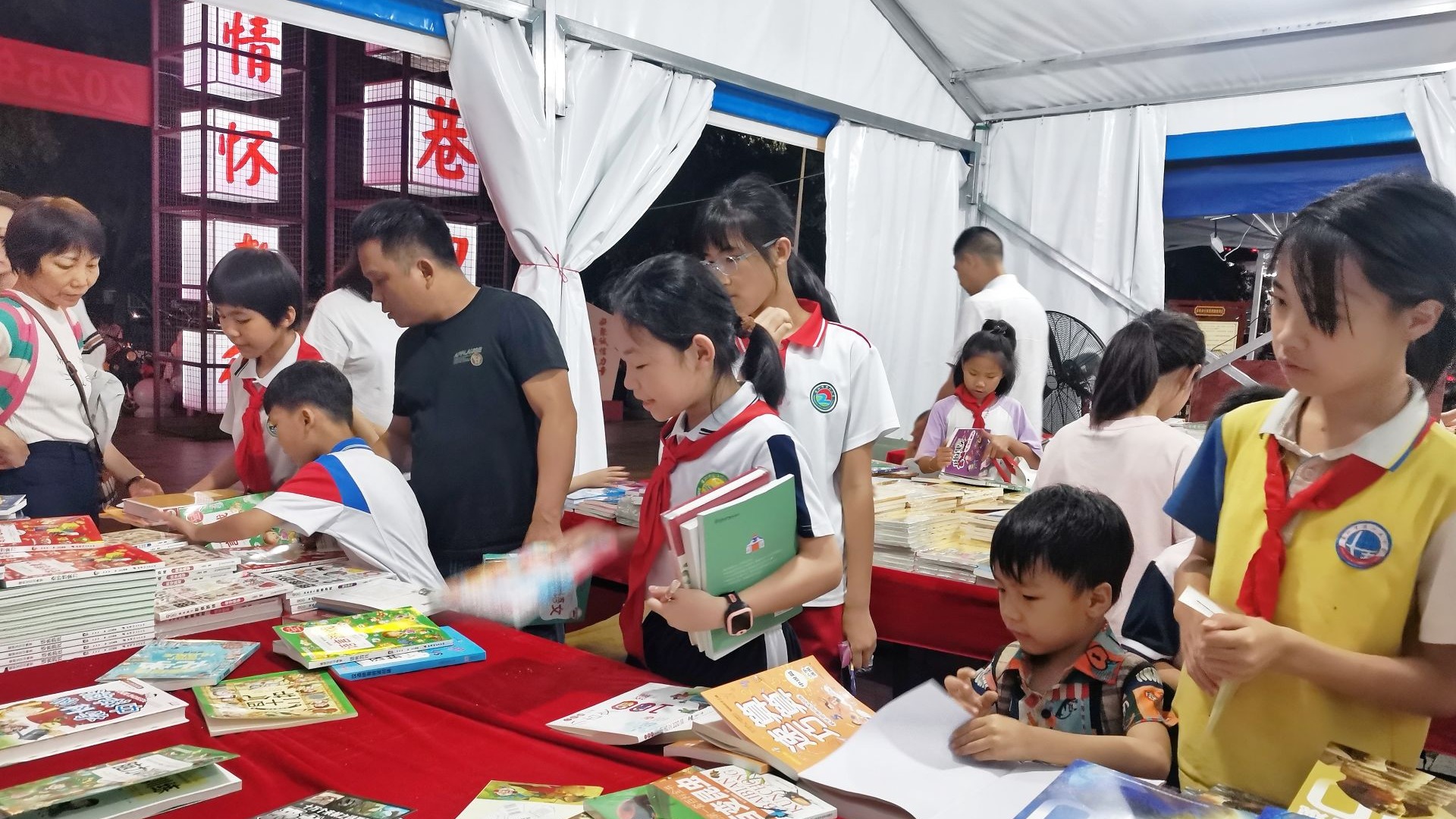

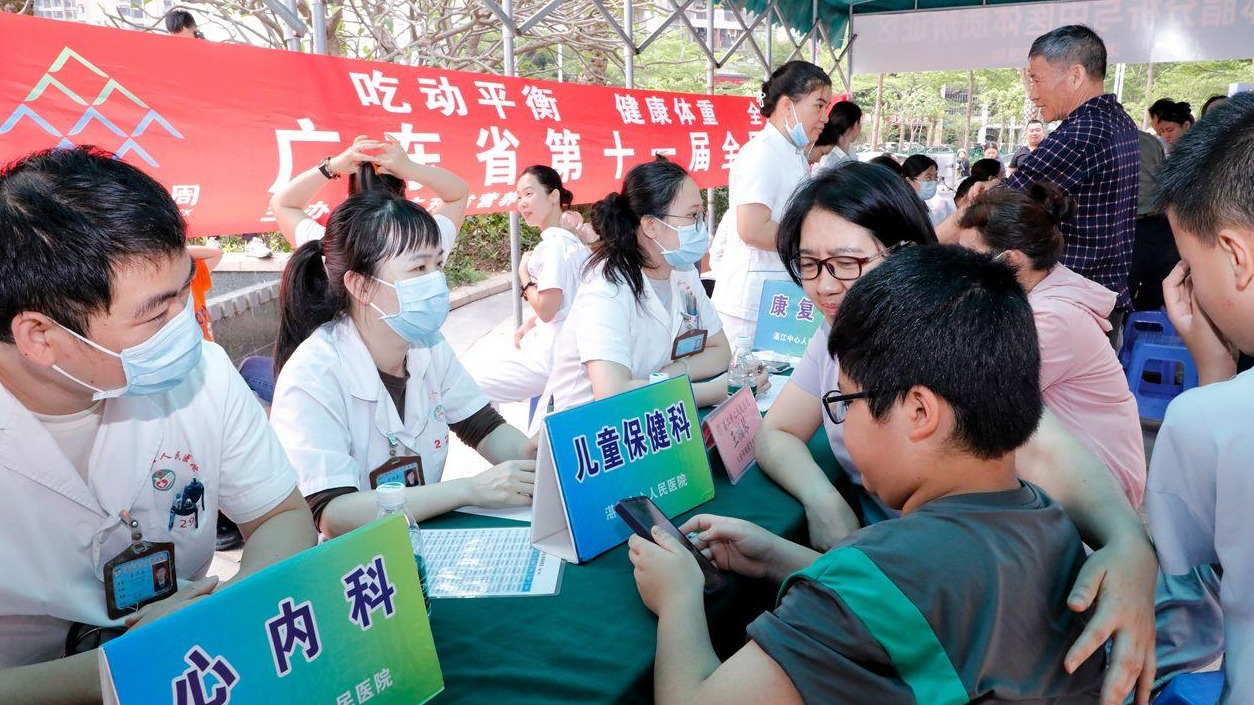

首先,全民阅读的主要队伍“校园阅读”大军少不了纸质阅读,无论对于大中小学教材的学习,还是作为素质教育所提倡的“整本阅读”,都是建立在纸质阅读的基础之上的。其次,DeepSeek等阅读工具的普及,在内容提要、关键词检索、系统总结等方面占有优势,但是也要受到传播工具的限制,例如中老年的纸质阅读习惯已经形成,那种“捧读”的感觉一时难以放下,更不必说从护眼和防止辐射的意义上说,纸质阅读同样不可或缺。

结论很简单:电子阅读是时下汹涌澎湃的新型阅读的大趋势,而纸质阅读恰恰是学子奠基的出发点,也是部分老读者的阅读习惯。“双轨制”不是“一山不容二虎”,恰恰相反,人工智能必将与纸质阅读比翼齐飞,将来的阅读极有可能是“纸质与电子的互动”,阅读只会更省时间,更多趣味,更有温度。

未经授权不得转载