|

|

| 陈兰彬画像。 |

|

|

| 俯视陈兰彬故居。 |

|

|

| 《陈兰彬公使向美国总统递交国书》图。 |

|

|

| 故居前面是一广阔的广场。 |

|

|

| 朝北开的正门。 |

|

|

| 凉亭的外面是宽阔的鉴江,不远处就是入海口。 |

|

|

| 陈兰彬引退回乡后最爱来的地方已建成高低石文化广场。 |

本报记者邓亚明特约记者潘三番

蝉鸣蛙噪的五月,记者来到吴川市黄坡镇黄坡村,探访我国清代首任出使美国大臣陈兰彬的故居。

陈兰彬故居位于新325国道边,距黄坡大桥约500米。清清的鉴江水,从黄坡村前潺潺流过,汇入滔滔南海。陈兰彬故居正在进行第二期维修,烈日下,几位泥水师傅正将一块块红砖砌上围墙。走进陈兰彬故居的院子里,一阵阵浓郁的清香扑鼻而来———广场边,几棵洋槐树开着蓬蓬松松的花朵,芬芳四溢……

百年“官厅”有望晋为“国保”

陈兰彬故居建于光绪元年(1885年),为陈兰彬弃官还乡后第二年所建,已有120年历史。该建筑为二进砖木四合院式结构,面积400多平方米。大门朝北,门两边写着“盛德永难忘身经九万里重洋济人苦海;奇功真不朽手订十六条和约出我生天”的对联;进门后是一天井,天井两边有走廊和厢房,后两进为厅堂。据说该房子是陈兰彬用来接待来访官员及会客之所,所以又称“官厅”。

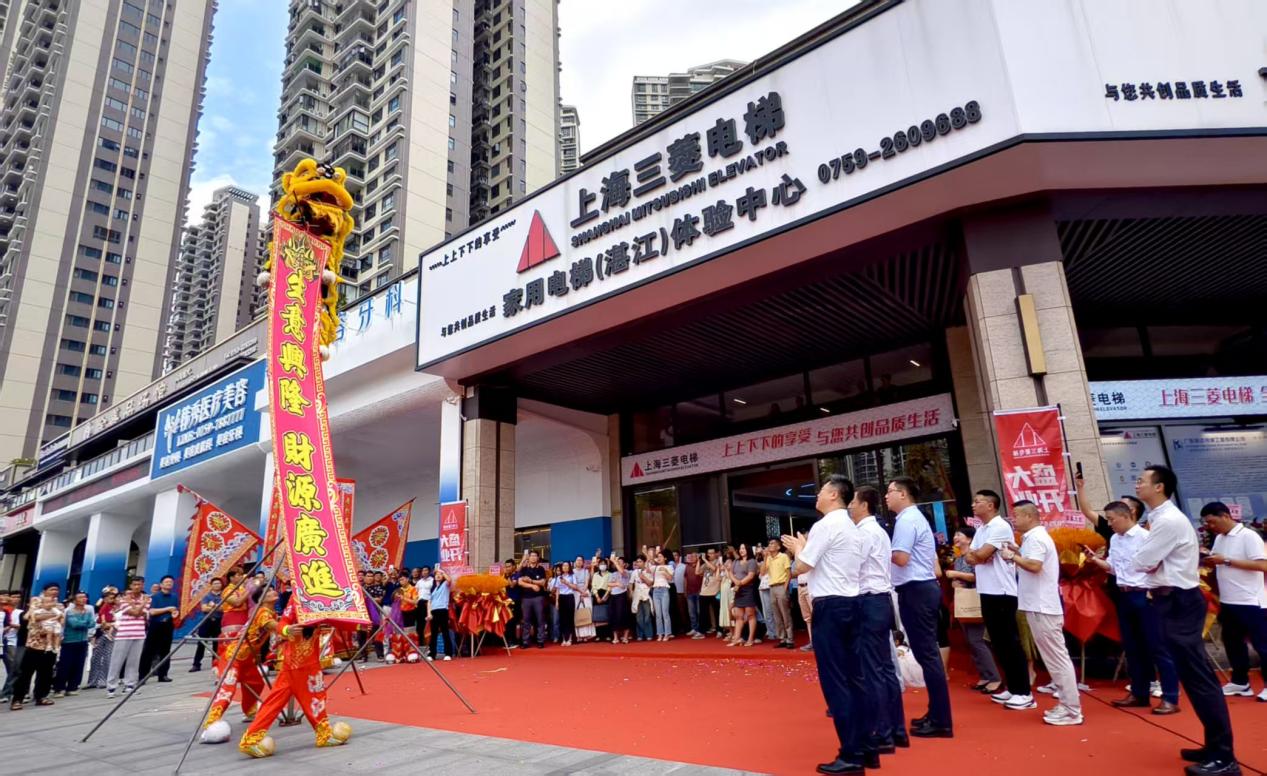

1983年,陈兰彬故居被公布为吴川重点文物保护单位,1999年被批准为湛江市重点文物保护单位,2002年又进入广东省重点文物保护单位行列。2003年,有关部门投入12万元对陈兰彬故居进行了第一期维修,按“以旧修旧”的原则,对破漏的屋顶、瓦面和崩裂的墙壁进行补缺,绘画了陈兰彬彩色肖像,刻录了陈兰彬生平简介和部分诗作等。最近,省又拨款45万元进行第二期修缮,在故居前扩建广场,安放陈兰彬塑像。去年,吴川市文化部门将陈兰彬故居向上申报为国家级文物保护单位,有望在今年底进入“国保”行列。

黄坡村委会书记李庆洲告诉记者,每天前来陈兰彬故居参观的游客络绎不绝,有时一天同时来了好几批,其中有的还是海外华侨和外国游客。

历五代皇帝的人物

陈兰彬生于清嘉庆二十一年(1816年),咸丰元年(1851年)中顺天举人,咸丰三年中进士,选拔为翰林院庶吉士,充国史馆纂修,后改任刑部后补主事。咸丰十年,因母病告假返乡,在高州府高文书院任主讲。同治二年(1863年),陈兰彬回京受命清理积案。同治十一年,清政府任命陈兰彬为监督、容闳(广东珠海人)为副监督,率领第一批幼童30人赴美国留学,这是近代中国第一批留学生。同治十三年,受命出使古巴调查华工遭凌辱受残害情况,保护华工利益。光绪四年(1878年),出任美国公使,开展外交工作,竭力维护华人的合法权益。从嘉庆到光绪,陈兰彬共经历了5代皇帝,是一位“历览朝廷风云、见证皇朝政坛的人物”。

对国家和民族的贡献

清同治年间,黄河泛滥,两岸数十万民众受灾,引发饥荒,受命在京清理积案的陈兰彬再奉命大名府前往灾区赈济,大批水患饥民得以救活。陈兰彬还亲自到黄河两岸考察,察看灾情,研究治河要诀,写成《治河刍言》8卷,提出治理黄河主张。为国家作出了贡献。

在陈兰彬故居的墙壁上,记者见到一幅《陈兰彬公使向美国总统递交国书》的图画。陈兰彬的同房曾侄孙陈延华告诉记者,该画是他托人从美国国务院图书馆复制回来的,当年美国总统接见陈兰彬等人的“觐见图”现存于美国国务院图书馆。

陈兰彬是我国第一位出任美利坚合众国的外交官。1878年由清政府派驻美国华盛顿,到华盛顿不久,他便前往拜会美国总统和国务卿,向美国总统递交国书,签订十六条和约,接着设立公使馆、总领事馆就华侨事务馆。他深入华人生活区,帮助华人解决困难,维护华人合法利益。期间,还出任古巴国和秘鲁国公使。他继续深入了解侨工情况,多次向侨居国抗议华工被虐事件,并签订《古巴华工条约》,深受华人侨胞的爱戴。

陈兰彬还是我国带学童到国外留学第一人。1872年,清政府为培养军事人才,学习外国技术,决定向美国选派留学生,在全国各地挑选120名幼童分四批前往。清廷任命陈兰彬为监督、容闳为副监督,于这年的八月率第一批10至12岁的学童30人赴美。这是近代中国第一批留美学生。这批留学生在美国读完小学、中学和大学,术有专攻,学有所长,部分人回国后取得辉煌业绩,其中著名的有:唐绍仪,曾任民国国务院总理,后回家乡中山县任县长,毛泽东曾称赞他能上能下;詹天佑,铁路专家,中国第一条铁路的设计者,有“中国铁路之父”之称;林云陔,曾任广东省省长、中央审计部长;还有梁敦彦、吕鸿基,均是文化界名人和大学教授。

出使外域多年,陈兰彬眼界大开,耳濡目染了许多国外的新事物,回国后,看到外国资本无孔不入中国,损害大清利益,“十余年来,洋商轮船日增,中国民船日减”,深感忧虑,痛心疾首,乃陈书阐述国办招商的好处,后在曾国藩、李鸿章倡导的洋务运动推动下,清政府终于设置了轮船招商局,吸引国内资本,“略分洋商之利”,三年间,便使“中国之银少归洋商者,约已1300余万两”。陈兰彬功不可没。

引退还乡后致力修志编书和写作

陈兰彬一生以读书为乐,饱览群书,且擅长诗对。陈兰彬同房曾侄孙陈延华一边向记者翻开一本由他收集整理的《陈兰彬诗文遗著》,一边对记者说,陈兰彬自小聪颖,五岁便能作诗,“端阳人竞渡,儿童放纸鸢。飞入云牙里,一线系青天”一诗便是他端午节在江边观看龙舟比赛时脱口而出的。

他撰于高州冼太庙的一副234字对联,为广东省第一长联。

清光绪年间,陈兰彬曾奉命出使日本。与日本首相会晤时,对方出一上联来刁难:“黄河绿水三三转”。三三得九,联语是利用乘法来说黄河九曲。陈兰彬毫不迟疑地对出了下联:“紫海青山六六弯”。六六为三十六,用以指日本首相花园里的三十六转红湖假山。日本首相连连称赞陈兰彬对得工整、巧妙,不敢小觑陈兰彬。

1884年,陈兰彬因病引退还乡,他投入大量精力撰写地方史志,先后领导编辑完成《高州府志(光绪志)》24卷,《吴川县志(光绪志)》10卷,《吴川风俗志》1卷、《石城县志》10卷。他著有《毛诗札记》、《使美记略》、《使美百咏》、《治河刍言》、《泛槎诗草》、《重次千字文》等诗文集。

陈兰彬回到家乡时已69岁,他每天都来到江边,端坐于堤岸的树荫下,读书沉思,看江水注入大海,一张张帆船由远而近,又渐渐远去。

当年,他从村里坐船上京,又远涉重洋几度出使,走的也是水路,每天眺望着不远处的鉴江入海口,看来来往往的帆影,他心中一定涌起无限的感慨。

为方便村民出入,他出资从硇洲岛购回石块,固江堤,铺石级,建埠头,村人称之为“高低石”。而今,这里成了“黄坡村高低石文化广场”,一块块青石板还在,那座颇有气势的武帝庙也在,一条文化长廊上贴满了诗书字画,旁边是一间图书阅览室,分别写着“幸福亭”、“长安亭”、“幼皋亭”字样的三座凉亭是最近才修起的,几个老人坐在亭里乘凉聊天,一群孩童在江边的草地上追逐戏耍。去年,湛江市委宣传部、湛江市文化局和吴川市委宣传部、吴川市文化局分别在这里挂上了“湛江市特色文化村”和“吴川市特色文化村”两块牌匾。

1894年,陈兰彬在家乡病逝,时年78岁,葬于化州县笪桥镇,与他祖父的坟墓靠在一起。(摄影潘三番)