盛极一时 瞬时繁荣广州湾

清光绪年间戊戌变法虽然失败,但国人要求废科举、办学堂呼声日高,清政府缓和民意也作了一些教育变革,逐渐推行新的教育学制。1902年清廷颁布《钦定学堂章程》,定学制为大学堂、高等学堂、中学堂、小学堂和蒙养堂。1903年前后,湛江各地先后办起了一批最早的小学堂和蒙养堂。如吴川梅菉蒙养学堂、廉江石城高等小学堂,海康、徐闻、遂溪县官立高等小学堂等均建于此时。1903年雷州知府把雷阳书院改为雷州中学堂,是湛江历史上的第一所中学,次年该校附设师范班,开创了湛江师范教育的先河。此间,湛江也出现了最早的留学生,1904年海康廪生吴天宠被委派赴日本法政学校学习。1905年清光绪皇帝下诏书:“停科举、办学堂”,中国正式废除科举考试,湛江地区也随之结束延续一千多年的科举制度,进入半封建半殖民时期的近代教育。

民国成立后,全国的学堂统一改为学校。湛江地区除小学堂易名为小学外,中学也陆续开办,最早的有校址在吴阳的吴川县立中学,廉江县、遂溪县初级中学等。1922年仿效欧美教育,全国实行小学六年(初小4年、高小2年)、中学六年(初中3年、高中3年)学制,湛江同步实行并一直沿袭至今。

广州湾(湛江市前身)法租界时期,是湛江教育的一段特殊的历史时期。1899年法帝国主义强行租借广州湾,湛江沦为法国殖民地,教育也蒙上了殖民地色彩。法帝侵略者为巩固其殖民地统治,也办起了为法人服务的学校。1908年法人在麻斜(后迁西营)开设培训法语的安碧沙学校,后又在赤坎开办法华学校,初期只招收法人和法国在湛的雇佣军越南人的子女,后期放宽也招收中国居民的小孩入读。

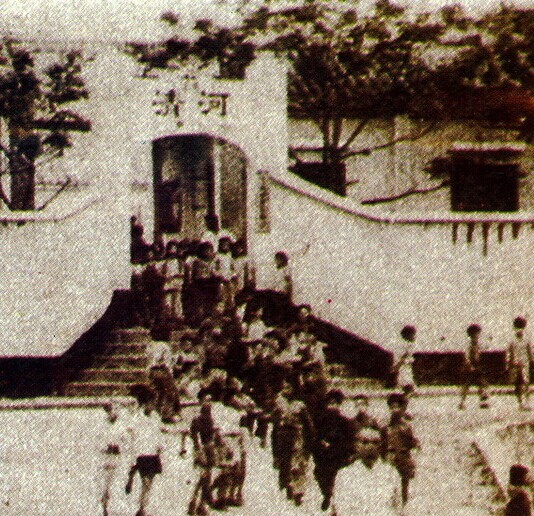

抗日战争时期,我国沿海地区相继沦陷,广州湾暂偏安一隅,成了通商重镇和航运中心,大批物资由此进出口。特殊的地理位置,不少上海、广州、香港等地商人纷纷到广州湾开设商号,“商贾云集、盛极一时”。1941年底香港沦陷,大量港澳难民踊入广州湾,人口急剧猛增十多万。弹丸之地的广州湾人口膨胀、经济畸型,也造就了文化教育瞬时繁荣,大批学校应运而生。特别是走难中来了不少教师、教授、学者、留学生,为办校提供了数量足和质量高的师资,促使学校大量兴办。音乐家黄友捸、大画家赵少昂、硕士教授何中中、学者高级医师梁道贞等都曾应聘在各中小学任教或开班设校。抗战前,广州湾市区只有赞化、晨光等6所学校。1937年至1943年,湛江的爱国绅士、华人社团或私人新办学校达20多所,其中小学14所, 中学7所,职业学校1所。赤坎的进化、培智、韩江小学,四维、培才、河清中学;西营的崇道、霞山小学,益智、志成中学都是那个时期的产物。日寇入侵湛江,广州湾教育受到严重摧残,大部分学校停办或解体。广州湾光复、湛江建市,国民政府接管教育,社会黑暗,经济崩溃,整个湛江的教育日走下坡,至解放前夕市区只剩下中学6所、学生1937人;小学11所,学生3448人。

1949年12月19日湛江解放,湛江的教育才获新生,走上生机勃勃的繁荣发展新时期。