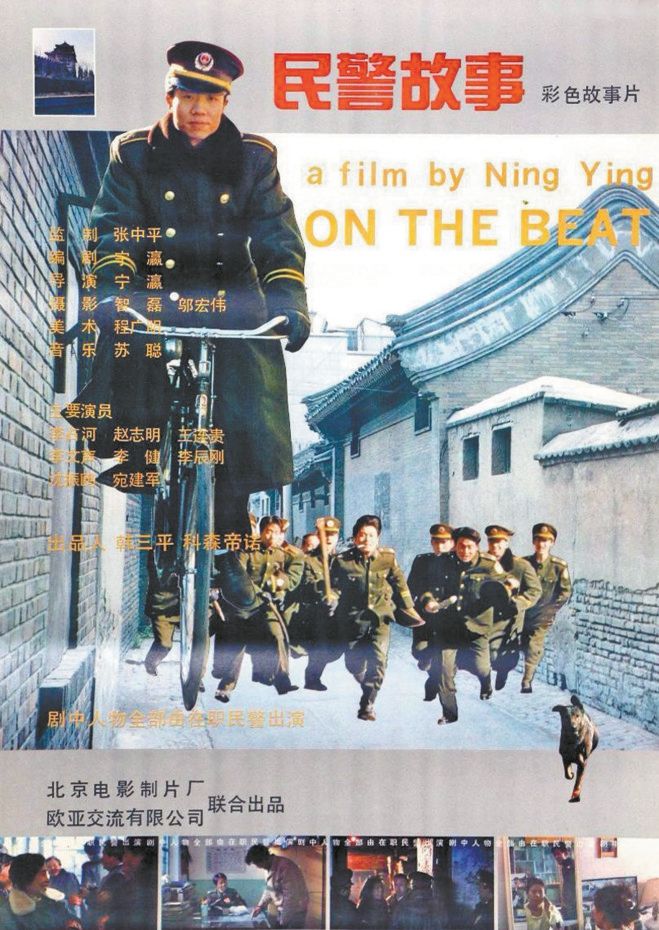

《民警故事》由宁瀛导演,是她“北京三部曲”的第二部,创作于上世纪90年代,以冷峻、克制又平实的视角,呈现了当时北京基层民警的日常生活和工作图景,无论在内容还是形式上都具有相当的可看性,是观察中国城市化进程中社会面貌与文化记忆的重要影像文本。

纪实风格

不做评判,自然展现生活

在艺术创作中,纪实风格是一个较为宽泛的概念。其内核围绕“真实”展开,却因为时代语境和创作者的美学追求呈现多元形态。早期电影受拍摄条件限制,以实景拍摄和自然光效营造“真实感”,比较典型的就是意大利新现实主义的作品。许多人认为《民警故事》深受这种风格的影响,这或许与影片实景拍摄的方式以及宁瀛导演留学意大利的经历密不可分。但必须指出的是,拍摄方法的纪实、细节上的纪实都无法等同于风格上的纪实。

那么纪实风格如何实现呢?按宁瀛导演自己的说法,她的创作通常是先选定题材,再根据内容确定形式、实现风格。《民警故事》片如其名,就是讲述民警生活与工作的故事。影片中,宁瀛全部起用非职业演员本色出演,结合长镜头调度与自然光效,展现街道派出所的琐碎日常——从处理邻里纠纷到追捕疯狗,从开大会到居民调解……看似十分真实客观,仿若纪录片,但其事件与情节均是宁瀛从创作角度选择性地筛选、组织的结果。

我们通常将宁瀛导演粗略地归入“第五代”导演的阵营,但“第五代”的作品整体上属于一种宏大叙事模式,关注民族、国家与历史,即便以个人角度展开叙事,也常超越个体进行隐喻。而宁瀛的创作则非常不同,她在“第五代”中独具特色。以《民警故事》为例,影片抛弃了传统故事片的叙事模式,没有清晰的“主线”,没有刻意营造的跌宕起伏和戏剧冲突,反而直接以主人公杨国力的工作和生活碎片拼接成篇,配合张弛有度、疏密得当的节奏,使各个事件自然流畅地展开,鲜活的警察个体与其生活环境成为影片的表达重点。

最终,当《民警故事》写实的内容与客观的记录形式完美统一,才达成了近似纪录片的作品效果,同时以个体面貌映照社会与时代,最终实现了宁瀛式的纪实风格——不带批判,仅作自然呈现和记录,看似不置一词,实则留给观众充足的思考空间,这正是《民警故事》纪实风格的本质特征。

视听语言

强调“同行”与“在场”

色彩、声音、景别、镜头运动等视听语言都关系到风格的最终呈现。色彩营造是观众对于影片的第一印象。《民警故事》采用低饱和度的色彩方案,整体色彩表达贴近日常视觉,无论是胡同里青灰色的砖墙,还是冬日灰蒙蒙的天空……影片整体色彩中性、单调,自然光效增强了真实感,使影片中的事件显得更加客观、平实、日常化。

值得一提的是,30年过去,胶片早已褪色。经过4K精致修复后,影片才能以更清晰的画面、更准确的色彩呈现在我们眼前。这也正是影片修复并且在电影节进行展映、面向观众的意义。

影片极少使用特写,大量运用中景、全景、远景镜头,在保留人物动作完整性的同时,与环境细节紧密结合,形成“观察者视角”的叙事距离。比如,开头民警骑自行车巡逻到平房区时给到一个大全景,镜头前景是低矮破败的拆迁区,后景则是高楼大厦,这无疑是上世纪90年代城市化进程中的一个缩影。

对于这部影片而言,声音配合摄影,极大地增强了“临场感”。人物在办公室开会时使用中景景别,配合写字声、翻页声增强参会的沉浸感;骑自行车穿行胡同时,全景镜头跟随人物运动,背景中的自行车铃声、鸽哨声、车水马龙的嘈杂声,共同勾勒出城市街景,让观众以“同行者”的身份和主人公一起在路上游荡。宁瀛导演和修复专家黎涛在《民警故事》的映后曾提及,她的拍摄手法有着强烈的现场感,话筒摆放与通常的故事片有很大区别。

影片中长镜头和固定机位的使用也极为突出,整部影片仅用两百余个镜头便完成叙事。比如,民警审问赌徒时的段落仅由“进门搜身”“开始审问”“耍牌演示”“继续审问”“同事打断”“继续审问”6个镜头组成,且多为双人固定机位拍摄,段落时长近12分钟,镜头冷静观察事件发展,拒绝主观引导。

总体而言,《民警故事》的镜头语言,配合影片日常化、生活化的台词,让观众忘记“看电影”的心理预设,转而以“在场者”的身份参与到民警的日常中。

社会观照

纪实风格与社会现实紧密关联

中国纪实风格电影的发展始终与社会现实紧密相连。上世纪30年代,左翼电影运动开启了中国电影的现实主义传统;上世纪40年代《乌鸦与麻雀》《一江春水向东流》等现实主义佳作展现出彼时的社会与时代困境;“十七年”时期(指新中国成立以后十七年),革命现实主义创作成为主流;上世纪80年代涌现出《人生》《老井》等作品呈现了真实的乡土社会;上世纪90年代是中国纪实电影的繁荣期,宁瀛的“北京三部曲”(《找乐》《民警故事》《夏日暖洋洋》)成为典型代表。同一时期,作为第六代导演代表的贾樟柯将镜头对准县城青年,开启了纪实电影更个人化的表达视角。

区别于贾樟柯式聚焦个体经验的纪实角度,在宁瀛式的纪实电影中,人物归于生活,纪实是为了以不带观点和态度的镜头展现生活本身。在她“北京三部曲”的第一部影片《找乐》的开始,老韩头因退休的茫然与老票友们组建京剧活动站;结尾与票友们产生矛盾的老韩头蹲在墙脚不知何去何从,最终又回到人群中去。而《民警故事》开始于一个大会,结束于一个新的大会,开头杨国力教导新民警如何深入群众、联系群众;到了结尾,杨国力却因失控打人违反纪律被停职检查、扣发奖金。这种前后呼应在宁瀛的电影中并非刻意的艺术处理,而是事件的偶然所致。

每个人的生活或许都有一些无奈,但最终还是要继续面对生活——这种自然而然的真实呈现,或许是宁瀛式纪实风格电影中最让人动容的部分。