苏锵院士在研究室。骆国和供图

苏锵(右三)参加在粤工作院士考察团在湛江港考察。骆国和供图

中学六年 湛江度过

苏锵,1931年7月生,广东广州人。研究员、博士生导师,1995年当选中科院院士。

抗日战争爆发不久的1938年初,日寇飞机经常疯狂轰炸广州,为躲避战乱,苏锵一家人从广州逃到澳门,还未站稳脚,日本人打到广州后围困澳门。当时澳门物资贫乏,治安混乱。苏锵一家人在澳门无依无靠,找不到工作,穷困不堪。没办法,选择逃难到广州湾(湛江市前身)。一路颠沛流离,经历千辛万苦,最后辗转到了赤坎。沒多久,广州湾也被日本人侵略,苏锵家人无处可去,便在赤坎定居。苏锵从小就饱受战乱和逃难之苦,对这段经历刻骨铭心。他初中入读“西营”(霞山的前身)的益智学校(湛江市二中前身),高中就读赤坎的培才中学(湛江一中前身)。他目睹国破家亡的惨剧,湛江在法国人统治下,人民水深火热,他亲眼见到马路上的清洁工人带着铁链干活。日本人占领广州湾时,到处奸淫掠杀,人民更是雪上加霜。

战争中,他常常要心惊胆跳躲逃飞机空袭轰炸,亲历了像热水瓶胆那么大的炸弹从天空砸下来。他和同学们吓得躲在课桌底下,一动不敢动,他的一位同学就被炸得血肉模糊,面目全非。有一次,炸弹还落到他和同学们钻在课桌下不远的地方,幸好没有爆炸躲过一劫。战乱的经历,他深知家国之痛,整个中学六年,他一直发奋勤学,成绩名列前矛。

怀着救国的抱负,1948年,苏锵以优异的成绩考进中山大学化工系。两年后,广东解放,转到北京大学,1952年院系调整,又到清华大学就读。他非常珍惜新中国创造的良好学习环境,如饥似渴地勤奋学习,在三所大学读书,都是班中的骄子。苏锵的父母后来一直在湛江定居到终老,他的弟弟、妹妹等亲人也在湛江生活,他一直把湛江视为第二故乡。

结缘稀土 硕果累累

大学毕业后,苏锵积极响应国家号召,支援东北重工业建设,到长春在接收日本人留下的研究所、易名为长春应用化学研究所工作,从事稀土研究。他在东北一干就是50多年,在稀土科学领域耕耘达半个多世纪。

苏锵长期从事稀土资源的综合利用和稀土元素分离理论研究,有重大的成就和贡献,是我国稀土科学的泰斗。早在上世纪50年代初,他参加了从独居石提取钍和混合稀土的研究和建厂,解决我国合成石油所用催化剂的需要。随后又组织和参加从独居石和包头矿中提取分离稀土的中间工厂的建立。此外,开展稀土多个领域研究,分离单一纯稀土,稀土配位化学、萃取化学溶液等研究,都取得重大成果。上世纪70年代,他组织和参加稀土激光和发光材料的研制和推广,合成一系列稀土化合物,开展了稀土固体化学和光谱性质的研究。苏锵和研究团队利用我国丰富而廉价的稀土原料制成照明的发光材料和长余辉夜光材料,使我国稀土的分离和提纯技术达世界先进水平。这些研究,都是世界的前沿科技,获1978年全国科学大会奖。他除出版稀土专著和论文集外,在国内外发表学术论文250多篇,先后应邀赴美、法、日、德、韩、俄罗斯等10多个国家讲学、访问,是国际极有影响的稀土化学科学家。

苏锵与稀土结缘了一生,历任稀土研究室课题组长和室主任,所学术委员会主任,中国稀土学会发光专业委员会主任,第二届国际稀土光谱讨论会主席。他的爱人任玉芳教授是是宁波人,浙江大学毕业,是当年各地大学毕业生支援大东北建设时认识并结婚的。任教授同样从事化工研究,为我国无机化学事业和人才培养做出重要贡献,苏锵夫妇是科学界广为传颂的科研伉俪楷模。68岁时,苏锵回到广东,受聘于中山大学,任化学与化学工程学院教授,一直到现在。尽管已届84岁,仍坚持搞科研、抓创新、促交流、育人才,带硕士后、博士生。他每周都去办公室处理科研、教学事宜,工作依然满腔热情,不遗余力。

情系湛江 祝福湛江

苏锵对湛江一往情深。他常说,湛江是他终生难忘的地方,在湛江度过整个中学时期,在这里打下扎实的中学基础,也深刻地体会到国弱被欺凌的痛楚,更奠定了为国家强大振兴出力的人生取向。苏锵对湛江的往事,至今仍历历在目。当年,他有2个弟弟,4个妹妹,靠爸爸长年在外面打工维持生计,生活异常艰苦,是点着煤油灯读书的,他认为困难和逆境也磨炼了自已坚强的毅力。对老师教育的严格要求和厚爱,更是念念不忘。在中学,他能背诵中国的四书五经,包括《中庸》、《大学》等名篇,造就他的古文功底深厚,对日后从事科研工作的逻辑、文字很有帮助,也从中明白了很多道理。父母的养育之恩,老师的教育之恩,苏锵常怀心里。结婚后,因为忙于工作,一直到1956年,儿子已经快3岁了,全家才第一次从长春回湛江探亲,儿子才见到爷爷、奶奶。苏锵十分内疚,但想到战时从炸弹中死里逃生,拣回条命,现在有条件了,为国家强大做出点事情,那是义不容辞的本份。他又把个人的事置之度外,把心扑在稀土研究上。

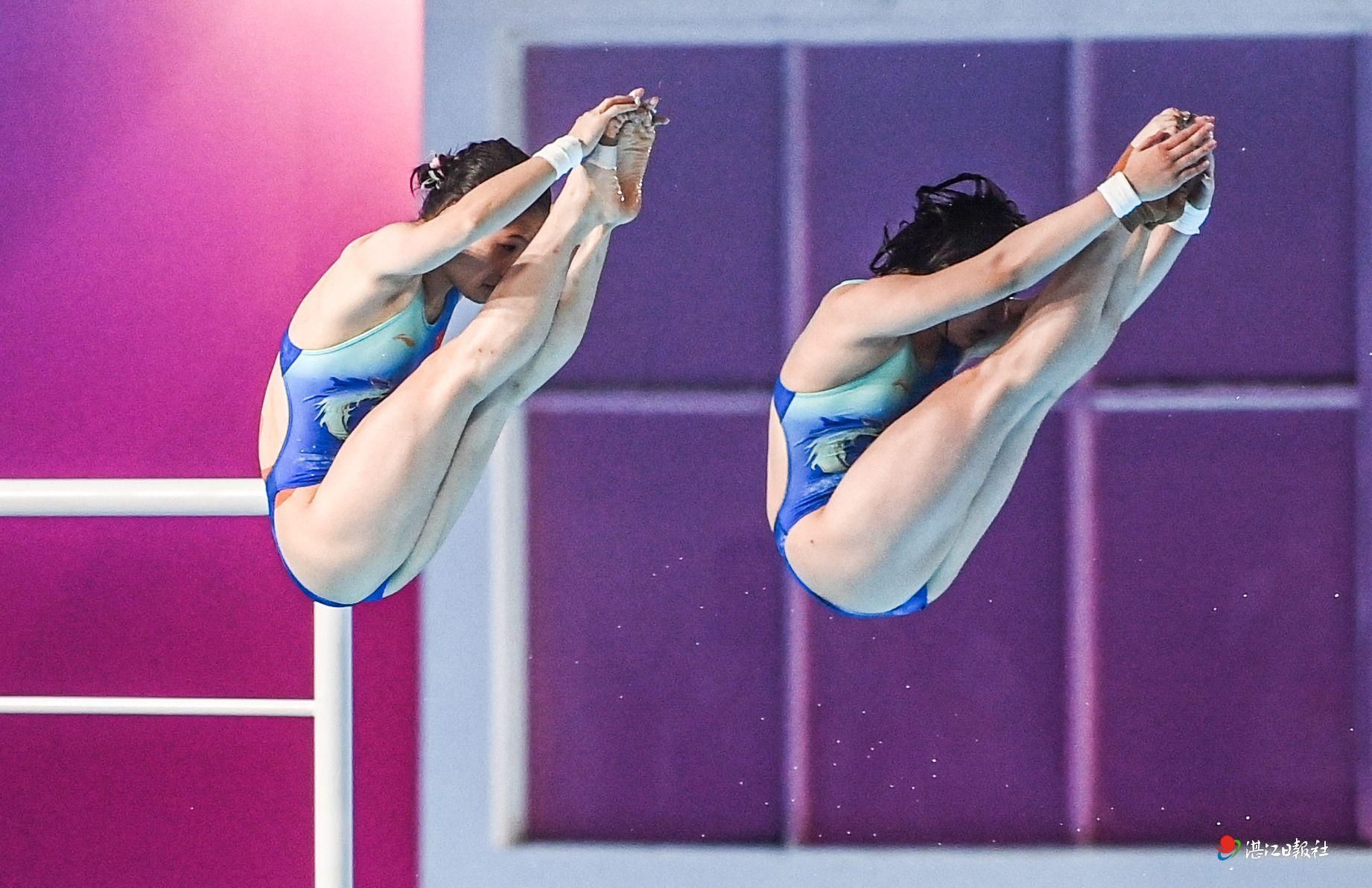

苏锵始终没有忘记湛江这块热土哺育过他。2002年他抽空回湛江访问,回母校为湛江一中的同学讲学和作报告,用当年的切身经历,勉励同学们珍惜来之不易的学习环境,要为振兴中华而勤奋读书。他风趣又深有哲理提出“帅出于师而胜于师”,希望同学们都成为帅材,将来效报国家。2014年年10月,他随广东省科协组织在粤工作院士考察团莅湛,开展为期5天的考察。 时隔10多年再回湛江,他看到湛江发生巨大的变化,由衷感到高兴,衷心祝福湛江蒸蒸日上。他说,稀土材料应用潜力巨大、前景广阔,湛江拥有丰富的稀土资源,在稀土研究应用领域大有可为,愿提供帮助和服务,把湛江的资源优势更好转变为科技、经济优势,为湛江的稀土研究和应用作贡献。