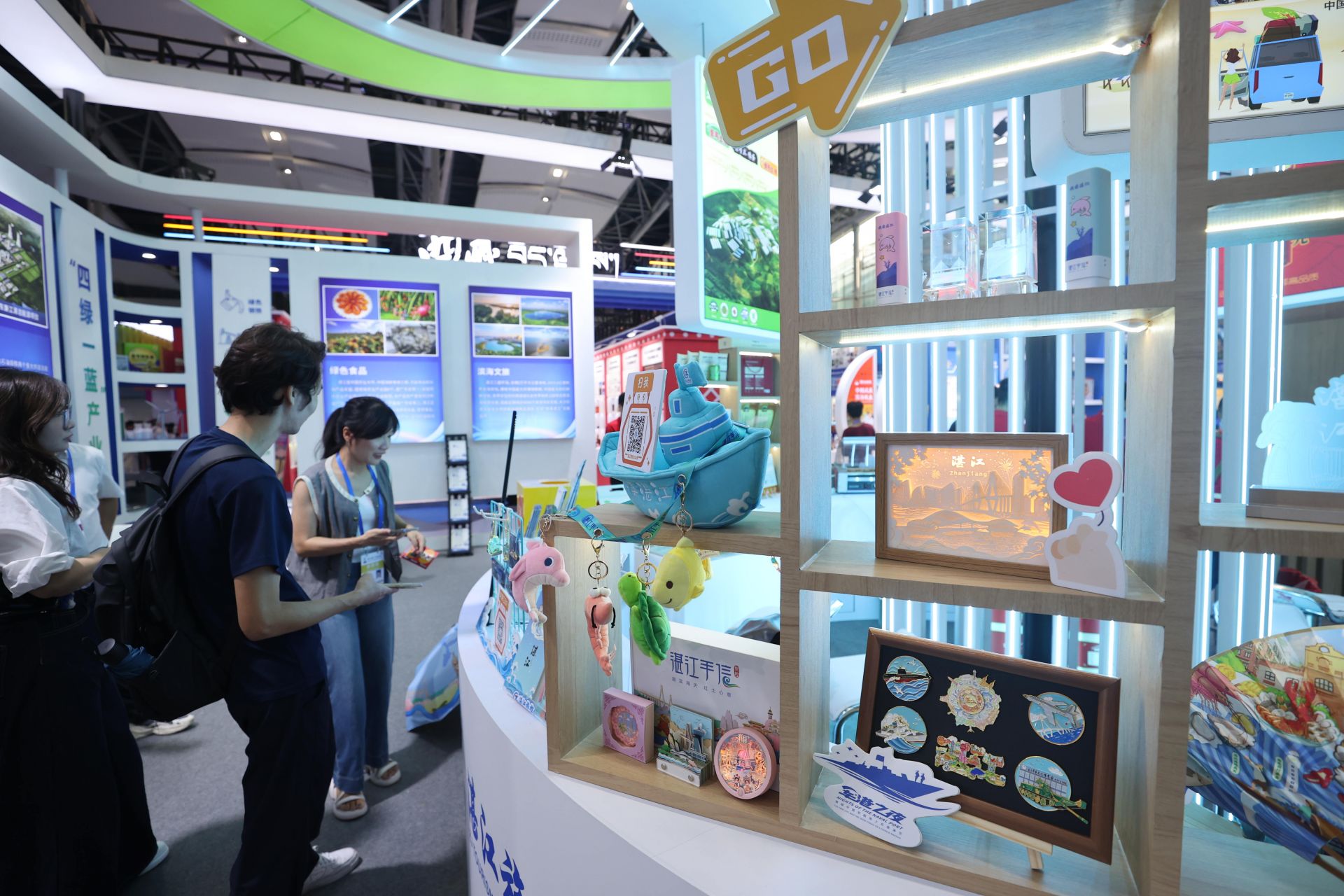

近日,2025大湾区(广东)非遗品牌活动在广州白鹅潭大湾区艺术中心启动,粤港澳三地约120个非遗品牌及相关企业参与,在非遗服装秀中,由雷州蒲织技艺制作而成的《雷韵蒲编风情包》闪耀T台。(据《湛江日报》)

雷州蒲织:从田间地头到国际T台的千年蝶变。雷州蒲织技艺的历史可追溯至新石器时代,明清时期,蒲织品经港澳远销海外,20世纪六七十年代达到鼎盛,从业人员超10万人,年产量近2000万件。然而,随着化纤产品冲击和农村劳动力外流,这项技艺一度濒临失传。转机出现在2021年。雷州市沈塘镇投资500万元建成蒲草文化产业基地,引入广东华蒲灯饰有限公司,将传统蒲织与现代灯饰设计结合,开发出兼具实用性与艺术性的蒲草灯饰,年出口额突破2000万元,带动周边千余名群众就业。此次《雷韵蒲编风情包》的设计团队进一步突破边界:选用短草废料编织包身,降低原料成本;采用植物染技术实现渐变色彩。这种“变废为宝”的创新思维,让非遗真正成为可市场化、可持续化的文化资产。

湾区协同:非遗保护的“三地联动”新范式。《雷韵蒲编风情包》的诞生,是大湾区非遗资源整合的典型案例。其设计团队由广州美术学院跨媒介艺术学院牵头,联合香港非遗保护协会、澳门大三巴哪吒庙值理会青年部共同组建。在材料研发阶段,团队借鉴香港粤东磁厂百年彩瓷釉料配方,开发出耐磨损的蒲草涂层技术;在市场推广环节,澳门团队利用世遗景点大三巴的游客资源,设立非遗快闪店,单日销售额突破10万澳门元。这种跨境协作并非孤例。活动现场发布的18项非遗保护实践创新案例中,形成“文化认同—人才回流—产业升级”的良性循环。

科技赋能:非遗传承的“数字基因”重构。在《雷韵蒲编风情包》的展示环节,观众扫描包内芯片即可观看蒲织技艺全息影像:从选草、舂草到穿边,72道工序以3D动画形式呈现;AI算法根据用户偏好生成个性化纹样,消费者可在线下单定制专属款式。这种“科技+非遗”的融合模式,正在重塑传统技艺的传承逻辑。活动同期发布的“广东非遗传薪者计划”更显前瞻性。该计划通过新浪微博孵化100个非遗传承人个人账号,利用大数据分析精准推送内容。例如,雷州蒲织传承人吴训胜的账号通过发布“蒲草种植Vlog”“灯饰组装教程”等内容,3个月内涨粉50万,带动线上销售额增长300%。

从“活态传承”到“生活美学”。《雷韵蒲编风情包》的走红,本质上是非遗从“博物馆展品”向“生活方式”的转型。设计团队深谙当代消费心理:包身保留蒲草天然纹理,呼应都市人群对“自然疗愈”的需求;可拆卸肩带设计满足多场景使用,契合快节奏生活;与非遗老字号广州酒家联名推出“蒲草月饼礼盒”,则将文化符号转化为味觉记忆。这种“非遗+”的跨界思维,让传统技艺不再是孤立的保护对象,而是成为创造美好生活的参与者和推动者。

湾区非遗,未来已来。站在白鹅潭艺术中心的落地窗前,珠江两岸的璀璨灯火与T台上的非遗华服交相辉映。《雷韵蒲编风情包》的走红,不仅是一个产品的成功,更预示着中国非遗保护进入新阶段——当传统技艺与湾区市场、科技力量、青年创意深度融合,非遗就能从“文化资源”转化为“文化资本”,从“地方记忆”升华为“国家名片”。