(四)加快建设文化湛江,致力打造文化强市

抓文化就是抓软实力、凝聚力、竞争力。要以更高的文化自觉、更强的文化自信,全力推进文化湛江建设,努力打造全省及环北部湾地区文化强市,为推动五年崛起、建设幸福湛江提供智力支持和精神支撑。

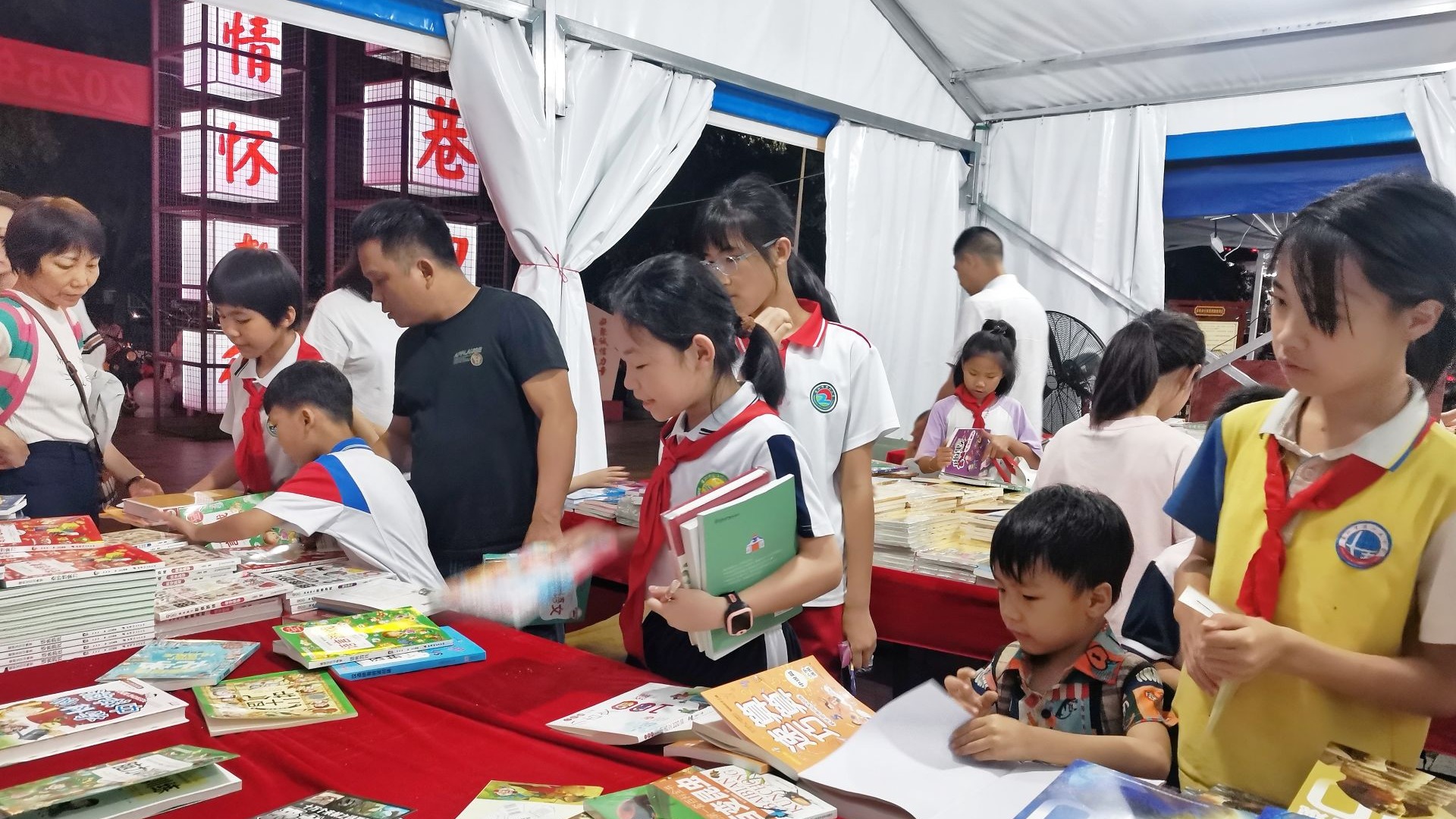

建设科教强市。发展科教是湛江实现后发崛起的先导战略。要优先发展教育,全面启动“创建教育强市工程”,进一步加大教育投入,加快普及学前到高中阶段15年教育,积极推进新一轮中小学布局调整和规范化学校建设,促进城乡义务教育均衡发展;进一步加强师资队伍建设,提高教师待遇,营造全社会尊师重教的良好氛围。加快推进湛江教育城(职教中心)建设,支持驻湛高校做大做强,发展高等职业教育,力争五年建成教育强市。要推进创新型城市建设,改革科技管理体制,完善科技创新体系,大力培育具有自主知识产权的高新技术企业、自主创新企业。大力推进校地、校企产学研合作,加强关键技术研究攻关,尤其要充分发挥广东海洋大学的科研优势,围绕海洋经济综合开发,组织实施一批重大科技攻关和产业化示范项目,形成一批具有自主知识产权的科技成果和产品。加快湛江高新技术产业开发区等科技创新平台建设,促进科技成果转化,大幅提高科技进步对经济增长的贡献率。

打造人才强市。人才是第一资源。要深入实施人才强市战略,统筹推进人才队伍建设,形成德才兼备、结构合理、素质优良、门类齐全的宏大人才队伍。尤其要抓紧出台培养引进人才政策文件,坚持以事业为引领,大力培养和引进一批经济社会发展急需紧缺的高层次领军型创新创业人才和经营管理人才。更新用人观念,健全科学的选人用人机制,充分发挥现有人才的作用。建立人才激励机制,重奖突出贡献人才,进一步树立尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好风尚,努力营造有利于各类优秀人才脱颖而出的人文环境。

繁荣文化事业。文化事业是文化强市之基。要加大文化投入,加快建设文化主题公园、大剧院、新闻大厦、海洋博物馆、文化艺术中心等一批标志性文化设施,增加城市人文景观,丰富城市文化内涵。完善基层公共文化设施网络,确保县(市、区)“三馆一站”建设全面达标。继续推进广播电视全覆盖、文化信息资源共享、农村公益电影放映等重点文化惠民工程,深入开展农村“三文”活动,促进城乡基本公共文化服务均等化。推动文艺创作生产,创作更多展现湛江精神风貌的精品力作。

发展文化产业。文化产业是实现文化的社会效益与经济效益相统一的重要载体。要深化文化体制改革,积极稳妥推进国有专业文艺团体和经营性文化事业单位转企改制。做好文化产业发展规划,将文化发展与城市建设相结合,与产业园区建设相结合,积极推进文化与旅游、体育、信息等产业融合发展,加快发展文化创意产业,增强文化产业竞争力。推动湛江民间艺术精品走产业发展道路,打造具有地方特色的文化产业品牌。加大扶持力度,培育湛江传媒等文化龙头企业。加强文化市场管理,促进文化健康有序发展。

提升文化形象。文化形象是市民文化素质的综合反映,是城市凝聚力和影响力的集中体现。要大力构建社会主义核心价值体系,用“豪情满怀创大业”鼓舞斗志,用“五年崛起看湛江”统一行动,形成“胸怀理想、艰苦奋斗、开放兼容、勇立潮头”的新时期湛江人精神。深入开展群众性精神文明创建活动,大力开展“迎省运会、做文明人”“树立文明新风、给力五城同创”活动,不断提高市民文化素质和社会文明程度,树立崭新的湛江文化形象。

打响文化品牌。雷州文化是岭南四大民系文化之一,是湛江最具特色、最响亮的文化品牌。要加强雷州文化生态保护,加大雷州文化的挖掘、研究、宣传和开发力度,重点打造雷州换鼓、雷州石狗和雷剧等特色文化品牌,充实丰富岭南文化体系。以打响雷州文化品牌为突破口,进一步扩大人龙舞、醒狮、飘色等特色传统文化和非物质文化遗产的品牌效应。加强对革命历史遗址、城乡历史文物、古村落古街区的保护利用,将湛江文化元素更多地融入城乡建设,注入物质产品,引入中小学课堂。积极实施文化“走出去”战略,深化文化交流合作,提高湛江文化的知名度、美誉度和吸引力、影响力。

(五)加快推进改革开放,不断增强发展活力

改革开放是经济社会发展的动力活力之源。要始终高举改革开放大旗,通过深化改革不断激发体制活力,依靠扩大开放不断拓展发展空间,为推动五年崛起、建设幸福湛江提供不竭动力。

进一步深化体制机制改革。要按照市场优先和社会自治原则,深入推进行政审批制度改革,进一步清理、减少、调整审批事项,精简审批流程,全面推行电子政务,切实转变政府职能。积极培育和规范行业协会等社会组织,创新社会治理结构。完善政府购买服务机制,推动志愿者和社会机构不断开拓社会服务新领域。加快富县强镇事权改革,进一步扩大开发区和县级政府经济社会管理权限,优化镇级政府组织结构,赋予有条件、较大的中心镇县级政府经济社会管理权限,进一步科学界定街道的工作权责。推进农村综合改革试点工作,加快统筹城乡发展步伐。探索整合优化行政区域资源,进一步理顺市、区关系,优化部门职能和机构编制配置。完善公共财政管理体制,促进财政资源合理配置和良性运行。加大国有企业改革力度,深化国有企业股份制改革,引导世界500强企业、中央企业、省属企业和上市公司参与我市企业改制、资产重组,推动国有企业做强做优。加快培育一批具有竞争力的大企业集团,积极推动骨干企业上市,同时力促劣势企业退出市场。

进一步完善现代市场体系。要加大生产要素市场改革力度,大力发展多层次资本市场,完善资本、劳动力、资源、管理、技术等要素的市场配置机制。建立健全城乡统一的土地市场,加强土地储备与经营,并把土地储备经营与城市开发建设有机结合起来。加大城市公共资源的市场化运作力度,提高经营城市水平。积极稳妥推进金融体制改革,加快“广东(湛江)统筹城乡发展金融改革创新综合试验区”建设,支持湛江商业银行二次改革,支持农村新型金融组织加快发展,培育扶持一批具有地方法人资格的村镇银行、风险投资、创业投资、小额贷款、融资性担保等金融机构,引进一批国内外金融机构来湛发展。支持重点基础设施投资公司通过资源整合、资产注入增强投融资能力,扩大融资规模。逐步建立城乡一体化的人力资源市场运行机制,促进城乡劳动力自由流动。加大市场价格体制改革力度,深化资源性产品价格、环保价格和要素市场价格改革。

进一步提升外经贸水平。要大力实施科技兴贸、品牌带动战略,加快培育若干出口超亿美元的龙头企业,优化出口产品结构,积极开拓东盟市场,做大对外贸易规模。积极推进国家级水海产品外贸基地、省级轻工产品出口基地和省级木制家具出口基地建设,打造若干有地区影响力的外贸交易平台。引导优势企业申报国家、省级品牌,提高企业知名度和国际竞争力。引导传统出口企业增强自主创新能力,不断提高出口产品技术含量和工艺水平。高度重视发展服务贸易,加快发展服务外包产业。充分利用好国家相关政策,支持和鼓励大型重点项目扩大原油和关键设备的进口,促进外经贸进出口平衡发展。优化口岸资源配置,全面推进口岸开放建设,提高口岸服务质量水平。

进一步扩大和深化区域合作。要牢固树立互利双赢的理念,努力拓展与东盟、港澳、珠三角、粤西各市和环北部湾城市的区域合作。加强“湛茂阳经济圈”一体化合作,主动促进基础设施、经济发展、公共服务、社会管理等领域对接。积极参加粤桂琼海洋经济合作圈,主动融入北部湾区域发展。加强与东盟各国的经贸交流,积极主办中国—东盟中小企业合作交流年会和中国—东盟华商论坛。以湛江港集团、湛江经济技术开发区和广州(湛江)产业转移园区为平台,拓展产业合作国际化,努力建设现代服务业、新兴产业和高层次人才集聚新高地。以奋勇经济区为载体申报建设中国—东盟(湛江)产业合作园区。积极推进湛江深水港与国际一流港口和澳门自由港的对接合作,加快建设保税物流中心、保税港区,把湛江建设成为区域性国际航运中心、中国东盟合作示范城市、广东进军东盟的桥头堡和有影响力的中国远洋门户城市。