“未有梅菉,先有祖庙”,这是从古到今流传在梅菉的一句话。一间庙的历史竟然比其所在的墟镇还长,这恐怕并不多见。梅麓祖庙,正是粤西吴川梅菉古镇开基香火之地,“上六府有佛山祖庙,下四府有梅麓祖庙”,足见古时祖庙声名之盛。

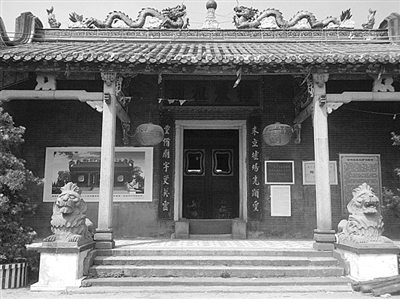

祖庙座落于梅菉古镇梅麓头村西南边,为三进四合院式布局,硬山式屋顶,穿斗式梁架结构,前进两廊卷棚顶,为琉璃瓦面,多柱支撑,纵深32.8米,宽21.2米多,通高8米左右,面积约695平方米,是一所典型的中国传统式建筑风格的庙宇。梅麓祖庙是当地百姓为纪念宋代抗辽名将康保裔(康王)而建,始建于宋仁宗至宋英宗前后,庙存的宝炉案记碑亦有“祖庙自宋代迄今垂几百余年”等记述,历经清乾隆27年、道光18年等多次修葺,现存的庙宇建筑主体亦有两百多年的历史了。

这是一个悠长感人的故事。清朝康熙年间,梅菉人董某到海康做生意,与海康举子陈瑸结识。陈家贫无路费上京参加科举考试,董表态愿借钱资助他赴考,并约定日期让陈瑸到梅菉某处找他。陈得此承诺,于是启程赴京,依时来到梅菉,刚好在路上就碰见董,董想起所诺之事,却不敢做主,在当时,上京路费并非小数目,便推说另外有紧要事办,让陈在原处等他。董回家和老婆商量,老婆乃势利之人,不同意借钱。

陈瑸一直苦等到天黑不见人来,眼前地荒人少,举目无亲,他一片迷茫,不知前路在何方。正忧愁间,忽见远处有一盏灯火在隐约闪烁,陈瑸眼前一亮,就朝灯火走去,走了好一会儿,来到一间破旧的古庙前,进入里面,天已尽黑,陈瑸又饿又累,只得吃了点干粮,和衣躺在神台底下,渐渐睡着了。

却说梅麓头村有户姓卓的有钱人家,主人慷慨大度,乐善好施,他那晚睡了一个梦,梦见有个举子困在祖庙无钱上京参加会试……天亮后,他即来到古庙,果然见到一个举子模样的书生,便问起缘由,陈瑸据实相告,卓员外顿生同情之心,便把他领回家招待饭菜后,再赠予白银作盘缠。陈瑸挥泪作别,北上赴考。

在京城的会试殿试中,陈瑸接连告捷,一举高中进士(后官至福建巡抚兼闽浙总督)。衣锦还乡之日,不忘祖庙庇佑之恩,未回家乡先到梅菉。当年荒芜之地已经变样,梅麓头一带已成墟场,古庙仍在,但卓员外已驾鹤西去。陈瑸抚今追昔,万千感慨涌上心头,见庙宇破旧,即赠银修葺,并挥笔写下“梅麓祖庙”四字匾额,激动之余再书楹联“未立墟场先显圣,重修庙宇更英灵”。此庙联内容历经三百年风雨一直沿用至今,现在梅麓祖庙大门两侧的对联内容正是当年陈瑸所题,但历时久远,又经过多次社会动荡,承载原字迹的联板已经不存在。我听父辈们说过,现在的联字是解放后梅菉的一位书法家所写。

我家族世居梅麓头村,这段故事从小一直伴随着我长大,也伴随着这条村的每一个孩子长大。这个故事固然有迷信的成分,经过代代相传,其某些情节被神奇化是难免的,但主要情节是可信的,陈瑸与梅麓祖庙有渊源是毫无疑问的,从其题联“未立墟场先显圣”一句即可看出,如果是素未与祖庙谋面,纯属应酬式的作品,不可能有“先显圣”的体会,而陈瑸作为当时名满天下的廉吏,其品行为人亦为世之楷模,绝无凭空捏造之理,亦根本无此必要。

或许还会有人质疑对联作者的真伪,但试想,在封建等级制度森严的清王朝,盗用一个朝庭封疆大吏的名义公开题联,是要被判罪入狱甚至有性命之虞的,奉信祖庙佛道的都是淡泊名利、与世无争的人,有谁会去冒这个风险呢?有什么必要去冒这个风险呢?再者,当年从海康北上京师,梅菉是必经之路,陈瑸上京先到梅菉是完全符合行程路径的;对于漂泊在外的游子来说,与海康同属下四府的梅菉也算是自己的家乡(更有学者考证认为陈瑸祖籍吴川),那么,为家乡的庙宇题联就是非常自然的事了。梅麓祖庙,造就了“天下第一清官”陈瑸,梅麓祖庙,也因为与陈瑸的这一段奇缘而更加声名远播。

梅麓祖庙宛如一页不老的书卷,见证和记录了梅菉先民的生活足印,千百年来,任凭世事变幻、岁月沧桑,梅麓祖庙始终巍然屹立,香火旺盛,代代绵延,荫庇乡梓,普泽世人。