松鹤延年绣品。

松鹤延年绣品。

故纸堆里的绣色密码

孟夏时节,德国汉堡侨领邝伟森通过微信传来两幅泛黄粤绣,刺绣上“广州湾分店开幕纪念”的金线在屏幕里流转微芒,恍若穿越时空的密钥。

首幅“松鹤延年”绣品,令我瞳孔微震:赤坎中华绣坊精工细作的丹顶鹤引颈向天,翅羽间暗藏“红棉”二字玄机。这与广州湾历史民俗馆藏“红棉酒家”票据形成互文,印证了这家曾雄踞赤坎镇台街的餐饮名店,正是满汉全席“松鹤延年”名馔的南粤传习者。更耐人寻味的是,松鹤纹样中暗合粤菜拼盘的精髓——鹤足三趾前探的刺绣细节,竟与清代《调鼎集》记载的“松鹤延年拼盘须以三色食材分趾”的技法遥相呼应。

次幅“前程万里”绣品更掀波澜。薜觉先、张瑛等十六位港岛巨星联名敬贺的名单,宛如上世纪40年代香港文艺界的星光图谱。这些避祸广州湾的伶人墨客,将粤剧水袖的飘逸化作刺绣中的流云纹,在绸缎上凝固成战时文人的集体记忆。绣品边缘“皇后酒家敬赠”的暗纹,恰与赤坎老街残存的“皇后酒家”木质门匾形成时空叠影,暗示着这方寸绣帕背后,藏着半部港湛饮食文化交融史。

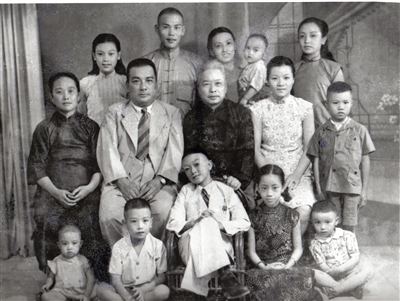

相片前排中坐者为邝秀章,其余为从香港前来广州湾的厨师、点心师等专业人才。

相片前排中坐者为邝秀章,其余为从香港前来广州湾的厨师、点心师等专业人才。

烽烟里的饕餮版图

沿着邝氏家族口述史溯流,1941年的香港正笼罩在战争阴云下。法籍副官泄露的军情,让红棉酒家掌门姚汉兴果断携家眷乘舢板夜渡伶仃洋。当这个餐饮世家踏上广州湾法租界的石板路时,他们携带的不仅是细软,更有一套完整的香港餐饮秘笈:从皇后酒家的英式下午茶配方,到红棉酒家的古法太爷鸡秘制工序;从问心楼秘制本土牛杂、牛月展的味道,到畅销九龙半岛的牛肉干;在赤坎牛皮街的骑楼下,姚氏大排档的镬气很快飘散开来。邝秀章掌勺的干炒牛河遵循港式“猛火快攻”要诀,米香与豉油香在铁镬中迸发,竟让这战时避难所化作饕客云集之地。而真正奠定姚氏商业帝国的(拥有六间实业、员工超过500人),是那船从香港抢运的暹罗米——当1942年香港沦陷粮道断绝,这批战略物资不仅成就了寸金楼茶居的艇仔粥传奇,更在米价飞涨中为姚氏攒下扩张资本。

翻阅广州湾商会残档,可见姚氏餐饮版图的精密布局:红棉西餐厅以港式罗宋汤抚慰乡愁,大新酒家特聘澳门师傅主理葡国鸡,赤坎泳场餐厅首创海鲜冰镇刺身——这些跨越国界的味觉实验,恰是当时饮食文化交融的鲜活注脚。而镇台街皇后大酒楼的四层洋楼里,水晶吊灯映照着“满汉联席”的盛景,香港带来的叉烧与广州湾本港地炉烧猪共冶一炉。

摄于1943年,后排手抱最小的婴孩便是邝伟森。中排穿西裝打呔的是姚汉兴,他当时是广州湾“广肇同乡会”会长。

摄于1943年,后排手抱最小的婴孩便是邝伟森。中排穿西裝打呔的是姚汉兴,他当时是广州湾“广肇同乡会”会长。

舌尖上的战时乌托邦

作为广肇同乡会会长,姚汉兴的餐桌始终向流亡文人敞开。薛觉先在此重排《胡不归》时,后厨特制陈皮红豆沙润嗓;张瑛构思《人间正道》剧本时,侍者总会适时端上安神的老火汤。这些饮食细节被粤剧名伶写入回忆录,使寸金楼成为战时华南文艺史的独特地标。

更令人称奇的是,姚氏后厨竟成秘密情报站。香港《华侨日报》记者以“订烧鹅”为暗号传递情报,澳门赌王特使借“预定鱼翅席”掩护资金流转……

2018年邝伟森凭吊祖宅时,在残垣间觅得半截菜牌。泛黄的纸页上,“港式云吞面”与“广州湾牛腩粉”比肩而列,恰似那段特殊岁月的味觉隐喻。如今汉堡“中国酒家”仍保留着广州湾牛杂、牛腩粉配方,而赤坎老街上飘散的牛杂香,依稀回荡着香港大厨与本地灶头的对话。

这两幅粤绣,丝线里交织的不仅是松鹤祥云,更是一个家族在历史巨变中的味觉迁徙史。当参观者在绣品前驻足,他们看到的不仅是精湛工艺,更是一段用美食书写的人文传奇——在那个烽火连天的年代,餐桌如何成为文化传承的诺亚方舟,而味道,又如何成为跨越时空的密码……

未经授权不得转载