为贯彻落实全省海洋经济工作会议精神,全面反映广东省建设全国海洋强省、加快打造海上新广东的创新实践和突出成就,深圳报业集团近日启动大型融媒系列报道“‘海上新广东’融媒调研行”。采访组将深入广东沿海各地,调研当地贯彻落实全省海洋经济工作会议精神的创新实践,挖掘当地独具特色、具有创新突破的海洋产业领域,探寻当地海洋产业一线的鲜活故事,采访当地相关领域的权威专家,为读者立体呈现广东海洋经济传统产业升级、新兴产业突破、生态与经济共生的澎湃画卷,为奋力推动广东海洋经济发展取得更大成效汇智献策。本系列报道将在深圳报业集团全媒体矩阵陆续推出,敬请垂注。

大型海上智能养殖平台相继下水

在更远更深处耕海牧渔

硇洲族大黄鱼

本土化人工繁育技术实现突破

水产种业“芯片”持续上新

海洋新材料、海洋药物和

生物制品等新兴产业涌动商机

一个个全新的产业风口正在打开……

10月12日至18日

深圳报业集团

“‘海上新广东’融媒调研行”

报道组首站来到湛江

穿越1195.26公里的大陆海岸线

看到一个生机勃勃、向海图强

充满韧性的“海上湛江”

今年上半年

湛江海洋生产总值623.31亿元

同比增长6.05%

占GDP的比重达34.41%

2025年海洋经济城市竞争力综合评价

排名全国第19、全省第3

南美白对虾是全球对虾养殖规模最大

产量占比最高的对虾

原产于中、南美洲太平洋沿岸等热带海域

1988年由中国科学院海洋研究所

首次从美国引入中国

2007年

南美白对虾的种虾价格是70美元/对

2013年涨到了110美元/对

再到后来提价至180美元/对

如今

湛江每年自主繁育2000亿尾南美白虾苗

解决了海洋渔业种源“卡脖子”问题

海洋经济是湛江高质量发展的

“定盘星”“压舱石”

作为海洋经济大市

湛江积极落实国家“海洋强国”战略

深化陆海统筹、港产城联动

以海洋牧场建设

推动蓝色经济高质量发展

以现代临港产业集群增强发展后劲

为广东全面建设海洋强省

打造“海上新广东”注入澎湃动能

湛江三面环海,拥有2.1万平方公里海域面积、绵长的海岸线,自古以来就是天然的海洋牧场,发展海洋经济优势明显、前景可期。

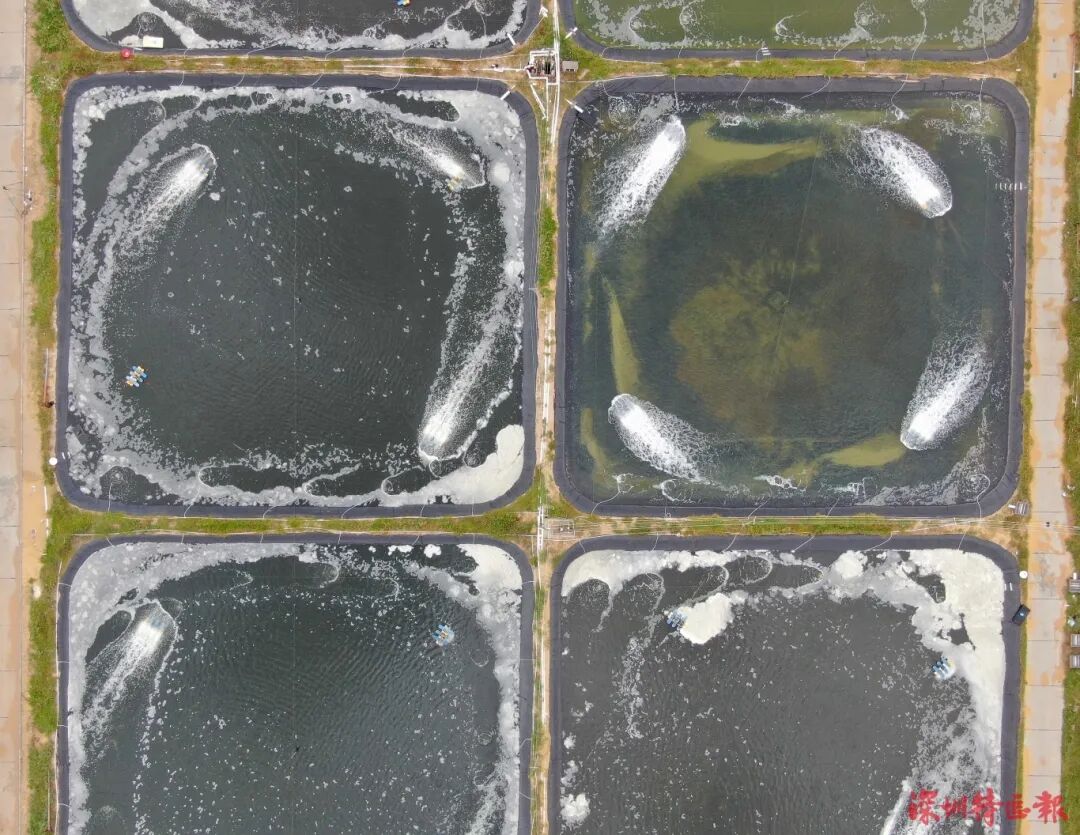

几年前返乡创业的女大学生梁欣颖,在当地小有名气。她创办的公司主要养殖金鲳鱼,年产量约500万斤,产值约7000万元。今年2月,她的公司与港航集团所属广东海发公司共同出资成立港航海边姑娘养殖有限公司。港航集团所属广东海发公司,计划年底前将新增制造并投放600口重力式网箱、10个桁架式网箱及大型养殖平台,大力推进海洋牧场规模化养殖。

向海洋要粮食,向科技要能力。湛江市海洋与渔业局党组书记、局长赵刚表示,湛江坚持向海图强,以科技为擎,做优做强海洋牧场,加速培育海洋新质生产力。

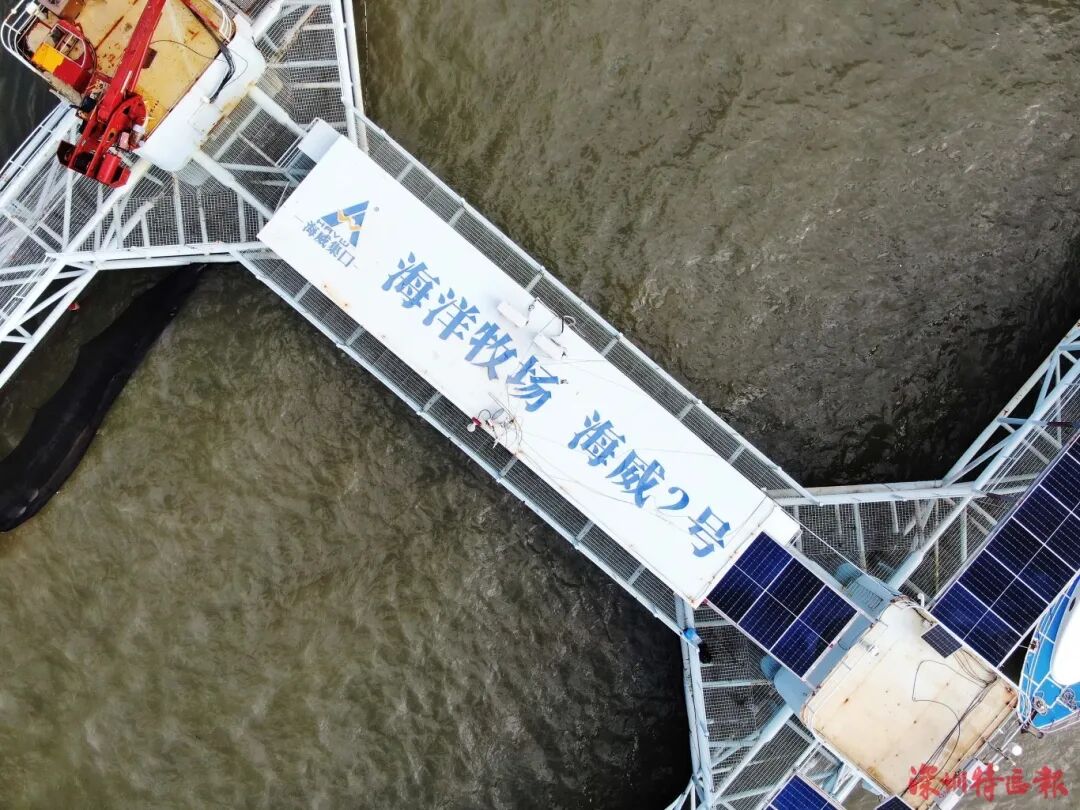

事实上,湛江大力投入,研发制造深远海养殖装备,发展智慧渔业,成功建造并相继下水“海威1号”“海威2号”“联塑L001”“恒燚1号”“湛农1号”“湛江湾1号”6个大型养殖平台,推动海洋渔业向信息化、智能化、现代化转型升级。

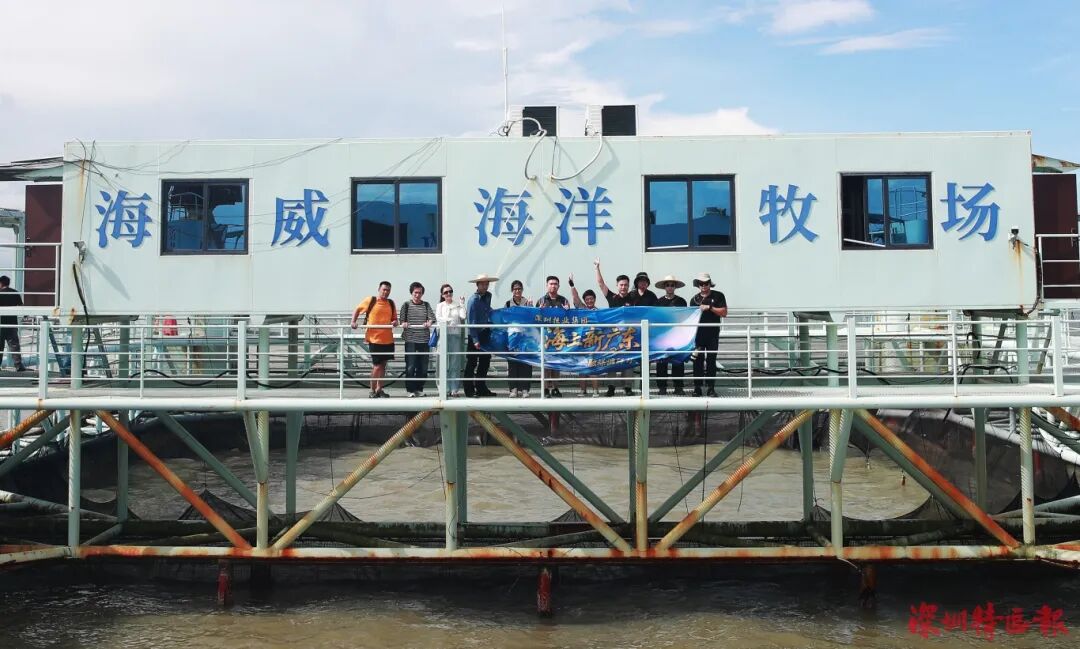

10月14日,记者从流沙湾码头乘坐快艇,40分钟后抵达海上半潜桁架式渔业智能养殖平台——“海威2号”。它的不远处是“海威1号”,4海里开外是隐约可见的“湛农1号”。

广东海威农业集团有限公司总经理刘东戈告诉记者,高度自动化和智能化的“海威2号”实现了智慧牧渔。这里的水下传感器能将水质、流速、浪高等环境数据,以及鱼类生长状况实时传输至智慧渔业指挥中心。整个平台只需要3个人管理,就能养出百万斤的鱼。

更重要的是,大型智能养殖平台定位为深远海养殖,实现了从“靠天吃饭”的传统牧渔,向“计划定制”的现代化渔业的跃升。

全国每3条金鲳鱼就有1条来自湛江,每10条对虾就有6条产自湛江……作为“中国金鲳鱼之都”“中国对虾之都”,湛江打造了从“种苗-饲料-养殖-加工-流通”较完备的产业链条,形成了以恒兴、国联、海威等龙头企业为引领,众多经营主体协同发展的产业集群,海洋渔业产量和产值连续30年居广东省首位。

打造“蓝色粮仓”的底气,来自一颗颗自主可控的水产“芯片”——种苗。

10月15日,记者来到位于湛江东海岛的国家863计划项目海水养殖种子工程南方基地。这里是我国重要的南美白对虾亲本选育基地,20多年前就开始联合中山大学,选育出我国第一个南美白对虾抗病新品种“中兴1号”,打破了该品种种虾受制于国外的“卡脖子”难题。

2024年10月,南方基地再传捷报。他们与中山大学联合开发的南美白对虾抗弧菌新品种“中兴2号”通过国家审定,并开始产业推广。

“‘中兴2号’进一步增强我国南美白对虾种质核心竞争力,对养殖户以及整个产业的养殖效益产生较大的促进作用。”南方基地水产种苗与养殖研究所所长陈奕彬告诉记者,“中兴2号”抗弧菌能力比基础群体提高20%以上,养殖成活率、养殖产量同步提升,市场前景广阔。

自主培育的南美白对虾良种,带动国内对虾养殖产业快速发展。越来越多有科研能力的团队加入,湛江逐渐成为全国水产种业培育重要基地。

海威集团纪家种苗基地技术总监张红云告诉记者,30多年来,他们专注于对虾本土化育种。其中,南美白对虾基因选育技术水平跻身国际一流,具备年产20万对种虾的生产能力,去年实现国产种虾首次对外出口,逐步减少对进口种虾的依赖。

每一尾种苗都是水产业的“芯片”,选育种苗是做优“蓝色粮仓”的关键所在。

为拼上中国大黄鱼种群人工繁育的“最后一块拼图”,湛江市依托广东海洋大学、湛江湾实验室等高校院所,聚焦种业攻坚,硇洲族野生大黄鱼本土化人工繁育技术实现突破。目前,湛江正加快野生硇洲族大黄鱼的亲鱼培育、催产、孵化和人工育苗技术开发,规模化生产大黄鱼苗。

新品种、新性状、新技术、新模式和新标准,水产“湛江芯”频频上新——突破章红鱼人工繁育技术、黄油蟹人工调控技术;“广福1号”湛江蚝新品系通过现场验收;构建金鲳鱼、章红鱼、海龙鱼等若干品种的养殖技术标准,新增“海景洲1号”、扇贝“橙黄1号”等水产新品种。

湛江市海洋与渔业局四级调研员孙诚志说,湛江拥有480家苗种场,数量占全省23.6%,水产种苗产量稳居全省第一,成为广东海水种业最重要的创新基地之一。水产种业发展成为湛江打造“蓝色粮仓”的充足底气,去年培育水产种苗1694亿尾,为湛江及沿海各地水产养殖提供良种支撑,做强做优“蓝色粮仓”。

高质量种苗“芯片”为传统渔业装上“增产引擎”。湛江以水产种业为突破口,构建起“育繁推”一体化的现代种业体系,驱动全产业链协同发展,建设更具规模的现代化海洋牧场,加速打造一个千亿级产业集群。

引入深圳思傲拓科技落地水下机器人项目、湛江风电总装百万千瓦智能制造中心正式投产、引进广东蓝水与江苏海力等海洋高端装备制造企业……湛江不断推动培育海洋新质生产力,开辟与海洋产业优势互补的产业新赛道。

海洋装备制造,是海洋经济发展的重要基石。湛江市工业和信息化局党组成员、副局长黄苗锋说,湛江海洋发展海工装备产业前景广阔,正加快建设的湛江(坡头)海工装备产业园,重点发展海洋工程装备、海洋渔业装备、深海牧场装备、海洋新材料、海洋工程、船舶修造等产业,为现代化海洋经济发展增添强劲动能。

新兴产业,勃发生机。1月7日,湛江风电总装百万千瓦智能制造中心正式投产。湛江市发展和改革局党组成员、副局长岑丹红表示,湛江海上风电实现从“单点突破”迈向“全域协同”,海上光伏创新探索“风光同场”新模式应用,加快建设特色型现代海洋城市。

与海洋经济相关的多个新赛道,风头正劲。湛江支持高校院所开展科技攻关,组建海洋工程装备、海洋生物医药、海洋新能源新材料等跨学科交叉研发集群;湛江国家高新区集聚530家研发机构,广东海洋大学联合中科炼化研发超精密高分子发泡材料,打破国际垄断;科研机构、大型企业牵头组建产业技术创新联盟,聚焦海洋生物医药等重点领域加强科技攻关,推动海洋产业向创新链价值链高端延伸。

“蓝色引擎”,动力十足。湛江全面推动实施海洋产业振兴计划,大力发展现代化海洋牧场、临港产业、滨海文旅海洋优势产业,培育壮大海上风电、海洋生物医药、海工装备制造等海洋新兴产业,构建现代化海洋产业体系,全力打造现代化沿海经济带重要发展极,加快建设特色型现代海洋城市。

10月8日,台风“麦德姆”过境后的第3天,刘定与儿子刘东戈乘快艇来到位于湛江雷州市流沙湾外的“海威2号”巡查受灾情况。

刘定是广东海威农业集团董事长,刘东戈是总经理,父子齐心协力,在这片见证“海上新广东”蓬勃脉动的海域上,为夯实中国“蓝色粮仓”写下生动的实践篇章。

刘定(左)和刘东戈(右)

“父亲定方向、做决策,我做执行、出方案。”10月16日,深圳报业集团“‘海上新广东’融媒调研行”报道组在“海威2号”见到了32岁的海归“渔二代”刘东戈。刘定则认为儿子的加入,为“蓝色粮仓”的建设带来很多新思路和新方法。

1994年,退伍军人刘定在雷州半岛的覃斗镇租下两亩地养殖珍珠贝苗,创立了“海威”,意为“进军海洋,振兴国威”。珍珠市场萎缩后,刘定转型虾苗养殖,并锁定经济价值和市场前景较好的南美白对虾。

“种苗被称为水产‘芯片’,但当时种虾完全依赖国外进口,2000年左右一对就要1200元,且进口手续繁杂,处处受制于人。”刘定下定决心,一定要选育出自己的虾苗。

刘定在雷州市纪家镇建起现代化苗种繁育基地,请来了国际知名育种专家托马斯,又请来了被称为“石斑鱼之父”的中国工程院院士林浩然成立院士工作站。他们还与中山大学、广东海洋大学、华南农业大学、广东省科学院动物研究所、广东省农业科学院动物研究所、湛江湾实验室等高校院所携手科技攻关,搭建起全产业链的“育繁推”研创平台。

通过二十年如一日的不懈投入,刘定的南美白对虾本地化选育和养殖达到世界先进水平,出口多个国家与地区。同时,建成了石斑鱼、卵形鲳鲹、双棘原黄姑鱼等多个重要海水养殖鱼类的种质资源库,突破了军曹鱼、鳘鱼、海马的全人工繁殖技术。

湛江通过野生种群采捕,2024年12月12日,全球第一批硇洲族大黄鱼种鱼被运进了苗种繁育基地,海威又率先实现硇洲族大黄鱼人工选育。

2022年到2023年,海威先后打造半潜桁架式渔业智能养殖平台“海威1号”和“海威2号”,投产后即成为广东省规模最大的海上养殖平台,实现深远海智能化养殖、陆海接力,创建了养殖平台与重力式网箱整体运作的“海威模式”。

正是在“海威1号”下水的2022年,从英国留学归来的刘东戈,放弃了在深圳的金融公司“金领”岗位,返乡加入他父亲刘定创办的海威。

2023年,刘东戈主导梳理出涵盖养殖区域合法性、原料检测、环保标准等几十个环节的出口备案清单,助力海威无特定病原(SPF)种虾获得出口资质,推动集团出口业务爆发式增长。

这不仅仅是几十份清单,更是对集团全生产流程的强制性规范。“如今我们的产品实现全程可追溯。过去是我们求着别人卖技术,现在是我们拿着标准走出去。”刘东戈说。

刘东戈调整了“先养后卖”的传统模式,转向基于市场调研的订单式养殖。同时,通过搭建电商、拓展餐饮渠道、参与展会、运营新媒体等方式,全方位提升品牌影响力。

在父子俩的共同努力下,海威打造了从“一粒种”到“一条鱼”的全产业链闭环,成为“国家高新技术企业”“广东省重点农业龙头企业”“农业部水产健康养殖示场”。

“虽然我已经60多岁,但是在海上风吹日晒,也不觉得累,今天上午5点钟就出门干活了。”刘定说,“接下来,我们要尝试到国外不同海域养殖‘中国鱼’,培育更多的‘中国种’。”

广东海洋大学管理学院院长杜军:

六方合力加快核心技术攻关

10月16日,深圳报业集团“‘海上新广东’融媒调研行”报道组专访了广东海洋大学管理学院院长杜军。

杜军表示,湛江是传统水产大市,南美白对虾、金鲳鱼、生蚝、珍珠等品种产量全国领先,水产种业“育繁推”技术处于全国较为领先地位,但部分高价值种苗仍依赖进口。

杜军说,湛江要从前端强化种苗研发,后端发力营销与品牌建设、精深加工、冷链物流等配套服务以提升附加值,更需政府、产业、高校、研发机构、金融机构、管理等六方主体合力推进,助力湛江海洋核心技术加速实现国产化替代。

“在六方主体中,政府方通过搭平台、出政策,发挥建设现代化海洋产业的宏观引导作用。”杜军说,“产业方如海威、恒兴等海洋相关企业通过加大养殖与精深加工实践,实现创新技术应用与验证。高校方则提供学科、专业、科技与人才支撑,如充分利用好广东海洋大学的水产、海洋科学、食品科学与工程3个一级学科博士点以及海洋经济与综合治理交叉学科博士点,并牵头种苗攻关等。”

杜军认为,研发机构方面需推进产业化试用,更好衔接产学研。相关金融机构应创新海洋类金融产品,如台风灾害专项基金、涉海专项债、融资租赁等,提供资金支持。从管理角度,应统筹协调各方资源,系统集成化推动涉海产业链、科技链、创新链、价值链等多链合一。

“各环节、各节点主体应积极作为,深度融合打造现代海洋牧场,包括链主企业、龙头企业的率先示范和引领,以及六方主体合力聚力创新式推进,做强做大湛江现代化海洋牧场全产业链。”杜军说。

台风“麦德姆”已经过境两周,湛江的风中还留着强台风的余劲。路边散落的断树残枝、变形的指示牌、被掀掉屋顶的小屋,展示着“麦德姆”留下的伤痕。

湛江牧海人没有消沉。海水下,潜水员耐心检查修补网衣;起重机下,操作员专注操作起网收鱼;自动投料机需要维修,工人就扛起饲料袋手工喂鱼。16日20时,记者在海威集团加工车间,看到加工金鲳鱼的工人们,在零下26℃的操作台上包装成品鱼。此时还有工人在维修受损的支架与通道,对讲机里的指令简短又急促。

与台风打交道,他们早已习以为常。

风里卷着咸腥味,海水依然浑浊,看着这群与海共生的人,让人感受到了湛江海洋经济的韧性。

打造“钢铁堡垒”抵御台风,攻克种苗“卡脖子”难题实现本土化,从传统养殖转向智能平台,到全产业链闭环的构建,湛江牧海人的每一步,都藏着与风浪对抗、向大海要生机的韧劲。一代代湛江人都在跟海较劲,顶着风雨用双手铸就“蓝色粮仓”。

这片海永远在咆哮,风浪也随时会来。但是只要闯海人劲不散、心有谱,在永不停歇的潮汐之间,总是孕育着永无止境的希望。

海洋渔业产量和产值连续30年居广东省首位。2025年海洋经济城市竞争力综合评价排名全国第19、全省第3。

湛江形成四大深海网箱养殖集聚区,建成大型养殖平台6个,数量约占全省38%;HDPE网箱3451个,总量约占全省54%。

水产种苗产量稳居全省第一,拥有480家苗种场,数量占全省23.6%;其中国家级水产良种场2家,总量占全省33.3%。

水产加工企业200多家,年加工能力超100多万吨,水产品销售网点遍及全球40多个国家和地区。

今年上半年,湛江港完成货物吞吐量1.36亿吨,排全省第3位;全市临港绿色石化产业集群总产值超千亿元。