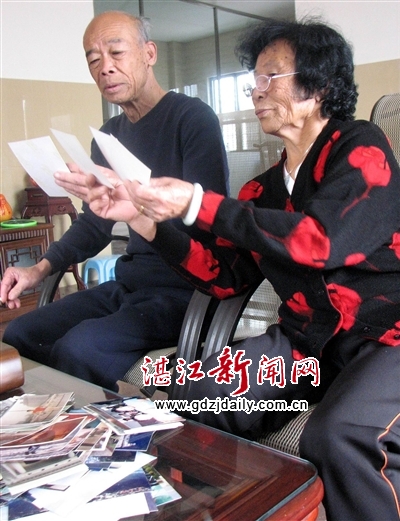

李朱父母回忆李朱的成材史。

郑山小学,很多留学生从这里启蒙。

“留学生村”奥秘何在?

对于“留学生村”的人杰地灵、英才辈出,村干部李光华、李立辉等人都说:“不是风水,而是风气!”

采访当日,村干部带着记者来到郑山小学,一进入校门,映入记者眼帘的是一块书写着“知识改变命运,奋斗实现理想”大字的立志墙,激励学生努力学习、奋发成材。校园里绿树成荫,书声琅琅。郑山村大多数的留学生,都从这里启蒙。村干部介绍说,2000年,郑山小学被评定为危房,附近500多名孩子上课成了一个老大难。评定结果出来后,该村村委会重新规划几十亩土地,并发动所有村民捐资筹建新校舍,该村企业家和知名人士积极捐款,短短时间内就筹集资金140多万元。仅仅过了一年,一栋建筑面积2100平方米的四层教学楼拔地而起,孩子们再也无需为没地方上学而发愁。

“早在1997年4月,长岐镇计划新建一所初中,校址原计划放在其它自然村。为了让这所初中落户郑山村,该村在无偿提供土地30多亩的基础上再出资20万,经过努力争取,最终新校址选在了郑山村。”村干部说。

村干部谈到,尊师重教在该村是有传统的,以前村里的渔塘分鱼,都是先分给老师,再分给村民。

郑山小学林亚生校长谈起村民们的尊师重教,颇有感触:“在郑山村,地位最高的是老师。家家把老师当亲戚。村里谁家有喜事,都要请老师,和老师沟通感情。”

尊师重教之风盛行换来的是丰硕的教学成果,李光华说:“在吴川,农村小学学生考入吴川一中是非常困难的,但郑山小学自1992年以来直升吴川一中的学生就几乎没断过,特别是最近10年来,直升吴川一中的学生几乎占了长岐镇的一半。”

为了给孩子们营造良好的学习氛围,树立学习榜样,2001年,郑山村还专门制定村规民约,规定村中如有人吸毒,则立即将其从族谱中除名。此后,该村再也没有出现村民吸毒。

郑山村人说,该村古时就有“华屋亦可不造,良田亦可不置,诗书不可不读”的戒条;如今也流传着“养儿不读书,不如养头猪” 的口头禅。在郑山村,谁家挣了钱、谁穿着时髦并不让人眼热,而谁家孩子的成绩好、肯用功,才令人称道。村民们见面,谈论的中心话题也常是孩子的学习情况,重视教育已成为这里的独特民风。

郑山村虽然不算富裕,但这里的人特别慷慨好施,要是谁家孩子读书缺钱,随便哪家都会及时出借。这就是郑山独特而淳朴的乡风。正是这种同舟共济的风气,使家家户户相处得融洽、真诚,鲜见有谁家孩子因付不起学费而辍学。

“整个村子有一种浓浓的学习气氛,村民对孩子的教育问题一直很重视。”李光华组长说,“在村里可以这么说,除了生计问题,就属学习问题最重要,不管家庭条件怎么样,只要孩子会读书,砸锅卖铁都会让孩子继续能读下去。在村里为孩子读书借钱是最得到村民支持的。”