中国蚝都大厦。

9月28日,湛江湾实验室的刺身级生蚝净化保活技术中试基地建设项目顺利完成招投标工作,项目建成投产后,将成为国内自动化程度、智能化水平最高的生蚝净化保活基地。届时,湛江蚝将在这个无菌车间内“洗白白”,最终以“刺身级”身份走上餐桌。明年元旦前,湛江人将有望吃上由这个车间生产加工的湛江刺身级生蚝。

生蚝,是湛江海鲜的一面金招牌。从销售端“论斤卖”的“地摊货”“大路货”,到对标进口刺身蚝“论个卖”“论品相卖”的高端品,湛江蚝的蝶变,不仅是一种海鲜的升级,更是国产海鲜突破高端市场壁垒的一次关键“破冰”。

9月5日至10月15日,记者先后走进南方海洋科学与工程广东实验室(湛江)(以下简称湛江湾实验室)、中国蚝都产业融合发展示范区(以下简称“中国蚝都”)、湛江蚝养殖基地,对话科研团队、业内人士和养殖户,解码湛江蚝如何凭借科技与标准,撬动“品质革命”。

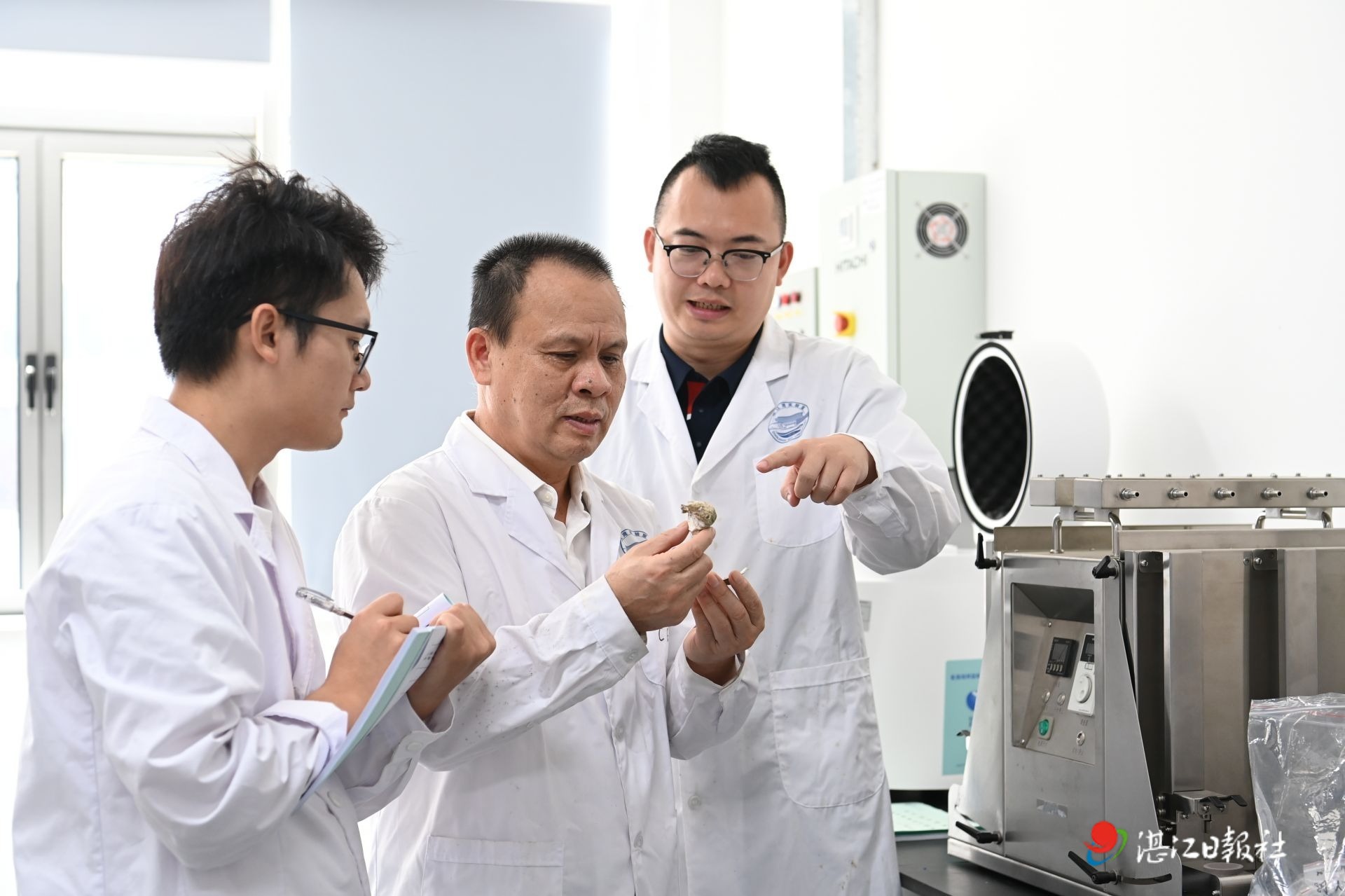

在实验室里,秦小明教授(中)与团队成员进行牡蛎壳加工综合利用研讨。

“蚝”门之困:

天赐沃土却难破冰

10月15日清晨6时,湛江市坡头区官渡镇的海面上,渔船划过薄雾停靠在蚝排旁。渔民陈叔熟练地提起蚝串观察长势。经过一段时间的精心养殖,这些湛江蚝正逐渐养成至最佳赏味期。

湛江地区的产蚝史,延续了2000多年。相传西汉年间,伏波将军路博德征讨南越,扎营今麻章区太平镇库竹渡北岸,北方士兵食用天然生蚝以缓解身体不适,湛江蚝成“救命食材”;北宋年间,苏东坡谪琼途经徐闻县角尾乡,邂逅湛江鲜蚝后惊叹“食蠔而美”,作诗并戏言藏此“私享之味”。

千年产蚝史背后,是雷州半岛得天独厚的自然禀赋——咸淡水交汇的内湾、火山地质滋养的海域、郁郁葱葱的红树林孕育了丰富的藻类和浮游生物饵料,让湛江蚝自带清甜肥美的特质。如今,湛江年产生蚝40万吨,占全省的35%、全国的10%,根据2023年国家地理标志生蚝品牌价值排行榜,湛江蚝以176亿元位居全国第二,“北方生蚝看乳山,南方生蚝看湛江”的美誉响彻大江南北。

然而,庞大的产量与响亮的区域名号,却难掩产业的“软肋”。

“湛江台风多,一次强台风就有可能让我们一年白干。”湛江市蚝海湾生蚝批发农民专业合作社负责人唐思斯指着远处的蚝排,语气中满是无奈。她从事生蚝养殖批发6年,深感除“看天吃饭”带来的不稳定外,“种苗之困”也令蚝农头疼:湛江地区的蚝苗多从广西、福建等地引进,有可能不适应湛江的海域、气温等,从而导致生蚝质量不稳定。

销售端和消费端的“落差”更明显。“我们不是没有好蚝,是好蚝卖不出好价。”广东正旺海洋科技有限公司总经理全广富说。数据显示,湛江生蚝生鲜电商占有率仅为8%。70%以上的消费场景集中在烧烤摊、大排档。与之相对,国外进口的刺身蚝在国内市场“论个卖”。

一边是年产40万吨的产业规模,一边是品质不均、品牌力弱、附加值低的现实困境;一边是千年产蚝史的文化积淀,一边是“地摊货”的市场定位——湛江蚝的“破冰”,迫在眉睫。

刺身级生蚝宴。

“蚝”跃龙门:

科技赋能现契机

“要突围,就得瞄准刺身级!”湛江湾实验室“湛江刺身级生蚝净化保活流通团队”负责人秦小明教授指出,刺身级生蚝属于高端品类,不仅售价高、利润可观,还能带动整条生蚝产业链共同升级。高品质的生蚝,必将吸引越来越多追求生活品质的高端消费者。

秦小明也算了一笔明白账:从湛江蚝自身来看,其养殖周期长达2年至3年,风险不小;从外部环境看,国内市场上的刺身蚝大多依赖进口,每年从法国、澳大利亚、新西兰等国家进口刺身蚝约2万吨。

“湛江蚝风味独特,口感出众,市场潜力非常大。一旦攻占刺身级这个高端市场,整个产业升级就找到了突破口。”秦小明信心满满地说。

要做刺身级,关键在突破“高品质控温净化”和“生态冰温休眠保活”两项技术。

“生蚝属于滤食性贝类,以滤食海水中的藻类和浮游生物为生,净化就是要去除其残余泥沙、表面附着杂物和病原微生物等有害物质,提高生蚝的安全性和品质。”秦小明介绍,“同时,要解决生蚝在运输过程中的存活率,在运输前梯度降温冷训,通过人工诱导生蚝休眠;运输过程中通过适合的低温维持活体状态,保持最低的新陈代谢,降低营养成分的消耗;运输完成后再唤醒休眠的生蚝。”

秦小明带领团队自主研发了生蚝控温净化处理与品质调控、生态冰温保活流通技术。这项新技术与现有运输模式相比,生蚝的保活时间延长7天,存活率95%以上,主要营养成分损耗低于10%,可以实现生蚝保活、保质、保安全的目标。2022年,中国农学会组织的技术评价认为该项技术处于国际领先水平。

种苗是产业的“芯片”,不能被“卡脖子”。近年来,湛江湾实验室还联合中国科学院海洋研究所和北部湾大学,共同研发了香港牡蛎新品系“广福1号”。该品系具备耐高盐、抗风浪、生长快、营养品质高的优势,适合深远海养殖,有望成为刺身级生蚝产品新品系。

“明年元旦,大家就能吃到湛江产的刺身级生蚝了。”秦小明带着记者走进湛江湾实验室的刺身级生蚝净化保活技术中试基地,眼神坚定——目前国内还没有专业的刺身蚝生产企业,而该基地项目具有较强的市场竞争力。这个基地,将成为国产刺身级生蚝的“摇篮”。

工作人员向记者展示中国蚝都产业互联网平台。

“蚝”门新规:

让高度“提升一米”

今年4月10日,在湛江湾实验室龙王湾园区品海楼内,“智汇科技·鲜美湛江”海上牧场产品品鉴会香气四溢。工作人员以净化生蚝为原料,现场烹制蒜蓉烤蚝、刺身等佳肴。

撬开蚝壳,乳白色的蚝肉饱满丰腴,汁液清亮。“口感细腻,柔软多汁,与海水的咸度平衡得刚刚好!”尝过刺身的宾客惊叹,这口鲜甜彻底打破了“湛江蚝加蒜蓉烤”的刻板印象。

“过去湛江蚝在销售端是‘论斤卖’,如今我们要向‘论个卖’冲刺。”湛江市生蚝产业协会执行会长、广东国蚝海洋科技有限公司负责人蒋海涛道出了这场产业变革的初心。

如今,由广东囯蚝海洋科技有限公司投资建设的中国蚝刺身级净化中心及蚝肉高值化加工项目已落户“中国蚝都”,并在紧锣密鼓推进中。这个项目聚焦海产品的标准化处理与严格质量控制,以保障净化后海产品的卫生达标及营养价值符合国际高标准。

霞山区“中国蚝都”建设现场,机械轰鸣不断,生蚝净化及加工基地正在火热建设中。

“未来,我们希望南方的生蚝以品质取胜。”蒋海涛直言,目前协会整个团队已铆足了劲,“想办法让湛江蚝从地摊跃上餐桌,提升‘一米的高度’。这不仅是价格的提升,更是整个产业价值链的重构。”

产业要规模化,标准是“基石”。但是,国内尚无刺身蚝相关标准,进口蚝的标准也由国外制定。为此,湛江蚝产业技术研究院联合广东海洋大学、湛江市生蚝产业协会以及湛江市质量技术监督标准与编码所等单位,研究制定湛江蚝团体标准。目前,秦小明带领团队完成了《刺身级湛江蚝净化技术规程》和《湛江蚝保活运输技术规程》2个团体标准的撰写工作。

“我们争取让这些标准成为行业标准,通过标准的输出来提升区域品牌价值,打响湛江的区域品牌。”秦小明表示,未来,湛江有望成为全国乃至全球知名的生食水产品生产基地,为国内外消费者提供更多优质、安全、美味的海鲜产品。

秦小明及其团队还希望通过刺身蚝中试研究基地推广刺身蚝净化保活流通技术,寻求更多合作机会,带动产业发展,推动技术交流与创新。所有这些,都是为了实现“刺身蚝国产替代”。

“中国蚝都”是集加工研发、交易物流、文化展示于一体的全产业链平台,目前已有20余家企业入驻。

“蚝”劲十足:

唱响“产业协奏曲”

霞山区“中国蚝都”建设现场,机械轰鸣不断,总投资超5000万元、面积约1万平方米的广东粤之宝生蚝净化及加工基地混凝土框架逐步成形。

“这是广东、广西最大的生蚝单品加工厂,更是湛江蚝‘抱团突围’的关键。”广东粤之宝水产有限公司董事长陈志文说。

“中国蚝都”是湛江蚝产业集群化发展的“核心枢纽”。这个占地1200亩的产业园,并非简单的“工厂聚集地”,而是集“加工研发、交易物流、文化展示”于一体的全产业链平台。目前,已有广东国蚝海洋科技、粤之宝等20余家企业入驻。

科研力量的深度赋能,为产业集群注入了核心动力。产业园内的“中国蚝都”产业互联网平台屏幕上,跳动的数字和画面实时呈现全国生蚝市场价格与供需变化,企业每笔交易一目了然。该平台实时归集产业链上下游交易、物流、资金流数据,生成“生蚝产业数字地图”和“生蚝产业指数”,为政府决策和产业发展提供数据支持。

2023年12月,由湛江湾实验室牵头,联合中国科学院海洋研究所、广东海洋大学等6家科研单位组建的湛江蚝产业技术研究院正式揭牌,标志着湛江蚝产业进入“产学研用”深度融合的新阶段。

政府“搭台”,企业“唱戏”,奏响“产业协奏曲”。2024年,“广东生蚝产业集群”成功入选国家级优势特色产业集群项目,获得2亿元中央财政资金支持,成为推动区域产业升级的重要抓手;霞山区“中国蚝都”、坡头区官渡生蚝产业园、遂溪县北潭刺身级生蚝净化厂等项目相继落子,构建起“一核多极”的产业布局,推动生蚝从“养殖”向“加工+文旅”延伸。

“在地方政府牵头下,我们正与湛江湾实验室等单位合作建设北潭刺身级生蚝净化厂,近期准备立项,计划总投资约2亿元,设计日处理能力50吨,推动北潭蚝从‘初级产品’向‘高端刺身’转型。”全广富对此满怀憧憬。

从伏波将军的“救命食材”,到苏东坡的“私享之味”,再到如今叩开高端市场的“破冰之刃”,湛江蚝的两千年进阶路,是新质生产力改造传统产业的生动实践。当“大路货”蝶变为“论个卖”的刺身级产品,当“湛江标准”向全国输出,这枚生蚝不仅有望改写自身的命运,更将为中国海鲜从“规模优势”向“品质优势”转型,提供可复制的“湛江方案”。

未经授权不得转载