近日,第三届三联人文城市奖“公共空间奖”终评名单公布,其中一个乡镇级文化空间的名字格外醒目——吴阳文化站(吴阳客厅)。这份认可的“含金量”,在专业领域的反响中愈发清晰:国内建筑核心期刊《时代建筑》将其作为封面案例深度报道,《建筑学报》已完成收录将于近期刊发,知名建筑平台“有方”推出专题专访;国际舞台上,德国baunetz、英国dezeen、韩国C3等权威专业网络媒体纷纷聚焦,对其进行报道……

为何这座崛起于湛江乡镇的“美丽客厅”能引来如此密集的国内外关注,并且迎来各界人士一波又一波的深度探访,访客络绎不绝。

吴阳客厅。

吴阳客厅。

吴阳会客厅建筑一角,红砖、混凝土与绿树,勾勒新岭南建筑形态。

吴阳会客厅建筑一角,红砖、混凝土与绿树,勾勒新岭南建筑形态。

8月5日,记者踏入这片文化新地标,在品读典籍、细赏铭文古砖、凝视小林漫画间,答案逐渐清晰:这座崛起于乡镇的“美丽客厅”,不仅是湛江推进“百千万工程”的生动注脚,更以独特的文化表达与共建模式,成为展现城乡融合发展的鲜活样本,其背后折射的,正是“百千万工程”在基层落地生根的实践深度与显著成效。

作为广东“百千万工程”首批典型镇,吴阳镇锚定“中国历史文化名镇,岭南状元文旅第一镇”目标,以“七个一”建设为抓手,三年间实现从“环境蝶变”到“文化焕活”再到“合力共兴”的跨越。而吴阳客厅,正是这场变革中最亮眼的缩影,它用千年文脉与现代活力的碰撞,回答了“乡镇公共空间何以吸引世界目光”的命题。

文化赋能 让千年文脉“活”起来

吴阳镇,这座“中国历史文化名镇”曾长期受困于文化资源碎片化、展示载体缺失的难题。“百千万工程”的实施,让吴阳客厅成为激活本土文化的钥匙,其对历史遗产的创新活化方式,正是吸引外界目光的首要密码。

吴阳客厅二楼收集了明代的古城砖。

吴阳客厅二楼收集了明代的古城砖。

选址明代古城池遗址,大门用800多块成化十四至十五年制造的古城“巨砖”砌筑,每一块砖石都镌刻着岁月印记。土生土长的吴阳籍建筑师吴林寿带领团队,将好友余国强收集的600多块带铭文古砖融入设计——这些记载着历代修缮记录的文物,如今成了展厅里最生动的“历史教科书”,让冰冷的建筑成为连接古今的文化纽带。

市民游客围绕着隋唐水纹陶器、近百块铭文古砖等珍贵文物,仔细端详。

市民游客围绕着隋唐水纹陶器、近百块铭文古砖等珍贵文物,仔细端详。

当天,记者步入二层展厅内看到,市民游客们围绕着隋唐水纹陶器、近百块铭文古砖等珍贵文物,仔细端详,小声交流着它们背后的历史。铜质吴阳规划地图以现代设计勾勒古镇未来,“古今对话”的独特叙事让历史可触可感。“以前觉得历史很遥远,现在在吴阳客厅,能实实在在触摸、聆听、感受历史。”学生小王的感慨,道出了这种活化方式的感染力。

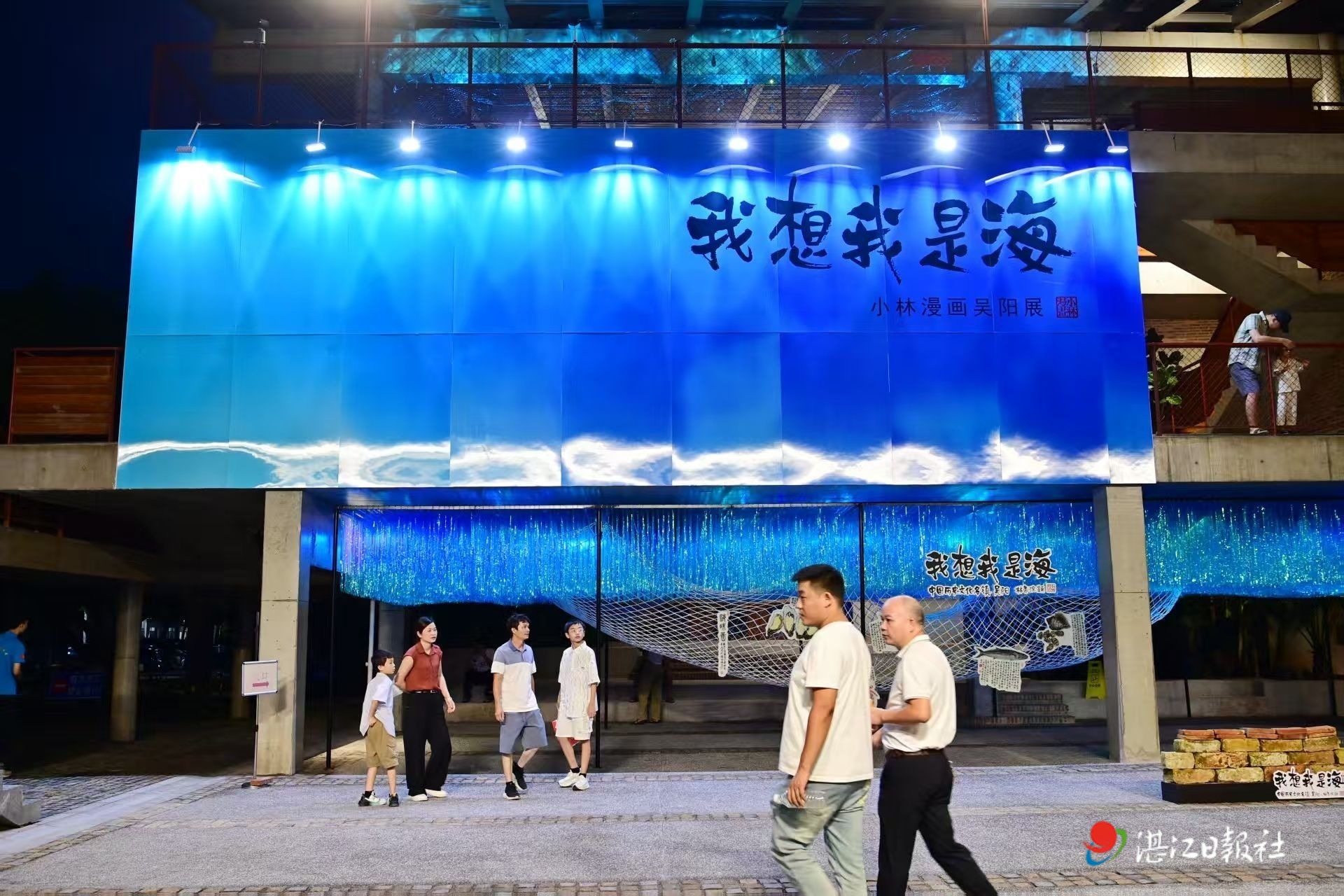

小林漫画展。

小林漫画展。

小林“潮起状元里·扬帆百千万——我想我是海”主题漫画展,更是文化赋能的鲜活案例。展览将吴川渔民赶海场景、归航灯火转化为水墨漫画与摄影作品,渔网、竹编浪涛装置与漫画相映成趣,蓝色灯光模拟海面波光,营造出南海之滨的沉浸氛围。截至目前,这场充满本土气息的展览已接待2万余人次,不仅提升了吴阳客厅的影响力,更印证了“文化+”赋能乡村振兴的可行性。

渔网、竹编浪涛装置与漫画相映成趣。

渔网、竹编浪涛装置与漫画相映成趣。

“海洋滋养着湛江及吴阳人民,孕育的开拓创新精神与‘百千万工程’目标高度契合。”创作者林帝浣表示,“百千万工程”中文化创新应发挥灵魂引领作用,需在传承传统中寻求创新,让文化与生活深度对接。作为湛江市“百千万工程”文化顾问,他为家乡设计的系列衍生产品,将文化IP转化为可触摸的消费体验,让这场展览成为吴阳客厅的“破圈”之作,也推动了当地文旅消费增长。这种扎根本土又兼具创意的文化表达,自然引发了各界对乡镇文化振兴路径的关注。

吴阳会客厅楼梯连景致,岭南日常入画。

吴阳会客厅楼梯连景致,岭南日常入画。

共建共享 让群众成为“主人翁”

吴阳客厅能引发广泛关注,更在于其突破了传统乡镇公共空间的建设与运营逻辑,以“新岭南风”的独特气质和“共建共享”的实践,诠释了“地方自信孕育美丽乡村”的深层逻辑,让群众真正成为公共空间的“主人翁”。

“它不是外来风格的移植,而是从这片土地自然生长出来的。”设计者吴林寿对“新岭南风”的阐释直指核心——“在地性”。这种风格拒绝僵化的“新中式”“欧式”标签,深度耦合本土气候、生活习惯与文化基因:外墙选用本地红砖、地面选用洗米石,延续岭南建筑质感又降低成本;屋顶借鉴传统“明厅”与天井结合的智慧,实现自然通风采光,节省能耗;首层架空设计与周边篮球场、休闲广场连成一体,化作“有顶棚的公共会客厅”,完美适配吴阳人“开轩纳凉”的生活日常。

“新岭南风是一种态度。”吴林寿强调,唯有扎根地方自信,才能生长出最美的现代化岭南乡村。这种“少投多场”的空间智慧,让有限投入实现多元场景转换,既能满足村民议事、非遗展演等日常需求,又能承载书画展、农产体验等文旅活动,这种从本土生活中自然生长的设计,正是地方自信最鲜活的表达,也为乡镇公共空间设计提供了新思路。

展厅空间开放与独立共生,区隔亦交融。

展厅空间开放与独立共生,区隔亦交融。

吴阳客厅的诞生,始终贯穿着“以人民为中心”的主线。设计初期,团队从村民日常“纳凉闲聊”的场景中获得启发,将最初“封闭展厅”方案调整为开放式架空空间,让建筑与公共广场无缝衔接。“这里不是冰冷的地标,而是老百姓能随时走进来的地方。”这份从“私人筑家”到“公共造厅”的跨越,是游子与故土的双向奔赴。

建设与运营中,“共建共享”的理念更显清晰:镇政府统筹规划与资金,本土施工队用熟稔的工艺打磨细节,文化站提供文物资源支撑,民间社团自发组织活动——五一的诗词吟诵、木偶戏、古琴演奏、洞箫演奏、流行音乐会、书画展等展演,让这座“客厅”始终充满烟火气。三年多的打磨,形成“政府引导、社会参与、多方共赢”的治理网络,让建筑真正属于每一个吴阳人。

如今的吴阳客厅,早已超越“展览空间”的单一属性。三层展厅里,碑刻拓片展、农产手作体验定期举办;首层图书馆与省方志馆合作搭建“数字方志资源库”,村民轻点屏幕就能查阅全省地方志;架空层的长椅上,常有市民静坐小憩、闲话家常,处处涌动着浓浓的生活气息。

这种“文化展示+文旅融合”的路径,形成“以文化聚人气、以人气促消费”的良性循环,为乡镇公共空间的可持续运营提供了可复制的范本。正如林帝浣所言:“艺术不是阳春白雪,要让老百姓在共鸣中产生文化认同。”吴阳客厅做到了——它既是村民的“精神家园”,也是外来游客触摸吴阳文脉的“第一窗口”,这种接地气又具活力的模式,自然成为各界研究的焦点。

吴阳古水道霞街段。

吴阳古水道霞街段。

示范引领 从“单点突破”到“全域蝶变”

一个乡镇美丽客厅之所以能引起国内外广泛关注,最根本的原因在于其作为广东省“百千万工程”首批典型镇的实践样本价值——以吴阳客厅为支点,撬动全域乡村振兴,形成了可复制、可推广的“吴阳经验”,为城乡融合发展提供了生动参考。

“目前,吴阳镇已打造好美丽圩镇‘七个一’,将持续推进完善辖区内教育、医疗、养老、物流等九项基本任务,擦亮圩镇人居环境底色,着力提升镇域综合服务功能。”吴阳镇镇长钟双鸣介绍,借助“百千万工程”政策红利,该镇还全力投入南粤古驿(水)道修复、中山纪念堂修缮、吴阳镇南城门修缮、吴川学宫大成殿修缮等项目,将散落的古建筑串联成珠,致力打造“千年水道乡愁之路”。

迎宾大道宽敞通达。

迎宾大道宽敞通达。

迎宾大道宽敞通达,吴阳二街变身美丽示范主街,极浦亭公园完成绿化美化亮化升级,农贸市场改造一新……基础设施的持续改善,让群众获得感实实在在提升。“这次回娘家,镇上啥都不缺,生活比城里还方便!”从安徽返乡探亲的陈女士的感慨,道出了“百千万工程”带来的民生温度。如今的吴阳镇,交通路网日趋完善,人居环境焕然一新,状元故里霞街村更成了美丽乡村的鲜活范本,“诗书传家”的优良传统在新时代焕发光彩。

极浦亭公园。

极浦亭公园。

吴阳客厅的示范价值,不仅在于空间创新,更在于合作模式的突破。项目建设中,各方捐资支持文化站征集文物,民间收藏家无偿捐赠150通历代碑文拓片,形成“政府出政策、社会出资源、群众出智慧”的共建格局。这种“自上而下”与“自下而上”的有机结合,有效规避了“千镇一面”的同质化难题。

更深远的影响在于,吴阳镇以文化为媒,探索出“状元文化+农文旅融合”的发展路径,推出“银滩耀彩·古镇新姿”“状元故里游”“古商埠探秘游”等线路,开发状元糕、状元鸡饭等特色美食,还计划建设民宿集聚区与艺术打卡点,助力乡村振兴。

南粤古驿(水)道。

南粤古驿(水)道。

从航拍视角俯瞰,古镇新貌尽收眼底:南城门巍然屹立,滨海绿道蜿蜒入海,连片稻田与古村落相映成趣。“我们不仅要让古镇‘面子’美,更要让乡村‘里子’实。”钟双鸣说,从吴阳客厅的文化觉醒,到全域土地整治的系统重构,再到农文旅融合的产业升级,这座千年古镇在文化传承与创新中愈发璀璨。

吴阳古水道镇区段航拍。

吴阳古水道镇区段航拍。

吴阳实践生动彰显,“百千万工程”通过空间重构、文化赋能与治理创新激活城乡融合动能,印证乡村振兴既要实现物质蝶变,更需推动文化觉醒与人心凝聚。当前,湛江以吴阳经验为范本,推动更多乡镇精准施策、共建共享,城乡面貌与产业根基持续向好,群众获得感愈发浓厚,一幅“产业兴、乡村美、农民富”的现代化新岭南乡村图景,正沿着南粤大地的脉络渐次铺展。

(注:《吴川县志》有关吴川城池用砖的记录将成化的砖描述为“巨砖”)